GÉRARD

MANSET : OGRE DOUX

Gérard

Manset fait escale à Paris et ouvre son cœur secret rempli d'ombres et

d'ors enfouis.

Et

puis il reprend son voyage [en solitaire] au bout de l'ennui.

Rock’n’Folk

par Bruno T.(Printemps 1981)

«

Je n'ai rien à raconter, je vis un éternel été, sans édredon sans

oreiller, je dors toujours du même côté. »

«

Je ne parle plus beaucoup. Répondre, ça me plaît bien de temps en

temps, avec quelqu'un de précis... mais, me définir…. »...

Je

suis passé par des étapes successives. Différentes. Des « mues ». Il

faudrait donc me demander plutôt de définir quelles étapes. Celle

d'aujourd'hui n’est peut-être pas vraie. Celle d'hier non plus... Je

n'en sais rien. Une seule chose est certaine: bien qu'étant toujours le

même à l'intérieur, peut-être, je n'apparais pas comme étant le même à

travers ces différentes étapes. Il y a cinq ans, je donnais - qui sait

? - l'impression d'être plus naturel. Ou moins naturel. L'image que je

donne aujourd'hui de moi est sans doute plus conforme à ce que les gens

attendaient ou à ce qu'ils pensent que je suis à l'intérieur. Je me

suis rasé la barbe ; c'est la seule chose concrète et précise

qui

peut sembler différente. Mais à part ça... difficile à dire. Je vais

essayer d'être clair, simple et bref. Il faut ça. J'ai tellement

l'impression de dire n'importe quoi... La seule différence, le fait

capital –capital !- qui, pour moi, à titre privé, intime est

dramatique, c'est que je suis passé du stade de la montée à celui de la

descente.

«

JE SUIS CAPABLE DE REPRENDRE LE DIALOGUE AVEC MOI-MÊME ET MON REGARD

N'EST PLUS FIXÉ SUR LE VIDE TOTAL. »

R

& F — Tu peux préciser ?

Gérard

Manset - Pendant des années, j'ai eu une activité cérébrale, physique,

de plus en plus élaborée, constructive; pendant des années, je n'ai

vécu que dans les faits. Il y a deux choses différentes et très, très

importantes que tout le monde, dans le domaine artistique, se doit de

vivre au moins une fois dans sa vie. Je pense que beaucoup d'artistes

crèvent sans avoir pu les connaître. Moi, je les ai déjà vécues et je

n'ai malheureusement que trente-cinq ans. Et je me demande ce que je

vais pouvoir vivre après... Les deux moments, ce sont les suivants : le

premier consiste à se dire chaque matin pendant des années, quand on

touche à toutes les techniques artistiques, qu'on écrit, qu'on peint, a

se redire tous les matins, tous les soirs, au moment où l'on note sur

un bout de papier une phrase, une idée, un mot, quelque chose qui n'est

pas forcément original, à se répéter qu'il faut « mettre de côté’ ».

Parce qu'on a peur, que le temps passe vite, et qu'on sait que quand on

crée, c'est à vingt ans, vingt-deux, vingt-cinq ans. Pas à

soixante-dix. Et on empile, on empile tout ça, et on se dit: « Le jour

où j'aurai le temps... » Et puis un jour arrive – quand on a mon

caractère ou dans certaines circonstances - où on a enfin la

possibilité de se dire : « Bon, ras-le-bol. J'arrête tout. Je ne vais

pas jouer au con avec tous les oiseaux qui m'entourent jusqu'à la fin

de mes jours. Là, c'est fini. J'en ai assez vu. »

Ce

jour-là, tous les bouts de papier qu'on a mis de côté - c'est une image

- on les développe. Ce jour-là, on peint, on écrit, on fait ce qu'on

devait faire, ce qu’on se retenait de faire depuis toujours. Du jour au

lendemain, je me suis ainsi retrouvé - parce que j'ai un caractère

constructif - à m'asseoir dans cette situation et à construire quelque

chose qui soit plausible. Je m'installe - ici - de manière à n'avoir

plus à faire que créer, inventer, composer, écrire, peindre...

R

& F — Quand ?

G.M.

— Il y a trois ans, à peu près. Donc, du jour au lendemain je suis

libre. Sans problème financier - puisque pendant dix ans, auparavant,

j'ai trimé comme dix en cumulant les fonctions (compositeur, auteur,

interprète, éditeur, photographe, chez Pathé; et fermons vite cette

parenthèse de production d'ii y a dix ans : j'étais très jeune (rires

!) — je me retrouve ici et je fais des choses qui m'intéressent. Je

continue d'ailleurs sur la lancée le trente centimètres que j'étais en

train de faire : « 2870 » — je crois que je mixais. Et je me suis rendu

compte, alors, tout de suite, de deux choses. D'abord, quand tu as

peint deux, trois heures, que tu as écrit une heure ou deux, et que tu

te lèves tôt comme moi, eh bien il te reste une journée à remplir!

C'est très dur. Ensuite, si tu retires tous ces contacts complètement

superficiels liés à l'énergie que tu dépenses quand tu as encore des

rapports avec les gens, si tu retires ça, eh bien ta journée devient

vide. C'est le problème de l'effort physique par rapport à l'effort

mental. Si tu n'as plus que l'effort mental, tu ne peux pas...

Je

me suis donc retrouvé avec les deux tiers de mes journées disponibles.

J'arrivais à peu près à « m'occuper ». Pendant un

an, ça a

été. A peu près. J'ai peint, j'ai écrit; et le disque, ce genre de

choses, ça continuait tout seul.

LES

CONVERSATIONS M’ENNUIENT, FAIRE DES VISITES M’ENNUIE, LES JOIES ET LES

PEINES DES GENS DE

MA

FAMILLE M'ENNUIENT JUSQU'AU FOND DE L’ÂME.

Mais

quoi faire après, avec tout ça ? Je suis allé rôder dans deux ou trois

galeries de peinture - je n'y connaissais rien - et j'ai réalisé que je

n'avais pas les contacts. C'est un monde mort. Il n'y a rien. A partir

du moment où tu comprends bien que si tu peins c'est sans espoir de

débouchés, tu te rends compte d'une certaine stérilité de la chose.

Ah! Là, tu t'es fait avoir ! (Manset sourit.)

R

& F - Quoi? Le flash a déconné ?

G.M.

- Là, tu t'es fait avoir ! (Gérard se marre.) Ça n'a pas marché.

R & F — Oh, tant pis.

Tout à l'heure, tu avais senti le flash ? Pour les oreilles

(je voulais dire «les yeux », c'est un lapsus singulier), ce n'était pas douloureux ?

(Manset éclate de rire ! Un moment. s'écoule, qui tisse - à l'écoute de

l'interview - une sorte de rapport un peu « paternel » entre le

journaliste à la gomme empêtré dans ses incohérences et la

vedette interviewée qui manifeste beaucoup « d'indulgence » à l'égard

de l’histrion hirsute du micro désordre et du flash fou.)

G.M.

— Ça y est ! « Gérard Manset est mort parce qu'on l'a pris en photo. Le

flash l'a tué ! On l'a sorti de la rue des ….par les pieds l... »

(Rires prolongés.)

R

& F — Bon. Donc, tu peins et tu écris pendant un an...

G.M.

— Oui, je peux m'installer. En me disant que je vais enfin pouvoir

enfoncer le clou, faire quelque chose complètement, savoir si je suis

un créateur ou pas, si je peux tenir la distance ou pas. Et finalement,

je ne peux pas. Je n'ai rien à dire. Par contre, j'ai trouvé le style

que je voulais dans l'écriture.

R

& F — En marge des chansons ? C'est de quel ordre ? Fiction ?

Réflexion ?

G.M.

- C'est inspiré par certains voyages que j'ai faits. Je me suis rendu

compte que, n'ayant pas vécu, je ne pouvais rien écrire. Une stérilité

totale ! C'est facile, en deux minutes, sur une chanson. Mais cent

pages, deux cents, trois cents pages. Moi, tout me fait chier. Tout ce

que je lis. Il n'y a que le vécu qui existe. Donc, le vécu, pour

pouvoir l'écrire il faut le vivre. J'ai décidé d'aller vivre. Et voilà.

C'est pour ça que depuis trois ans je me suis tiré tout seul, plusieurs

fois par an, en Asie.

R

& F — Tu t’ennuies, quoi? Tu vis trois heures par jour. Et

après,

tu te traînes ? Et c'est le matin, apparemment, ces trois heures ?

G.M.

- Oui. Ça sort très vite. C'est vraiment l’inspiration à l'état pur. Je

sais dans quel état je dois être, quel état d'esprit, quelles

circonstances, et ça sort. Quand ça sort, j'arrive à endiguer quelque

chose, à tenir le cheval, et ça dure un certain temps. Mais ça retombe.

Et quand c'est retombé, je me mets à tourner en rond. Et puis je

redeviens petit à petit moi-même. Et là, je n'ai plus aucune raison

d'être, dans cette pièce ou dans... C'est « déplacé ». Je ne sais pas

ce que je fais ici. Je sors et je deviens quelqu'un comme tout le

monde. Malheureusement, j'ai cette particularité, par rapport aux

autres, que je m'ennuie. J'ai envie de jouer aux échecs, mais ça me

fait chier de jouer aux échecs.

J'ai

envie d'aller au ciné, mais le ciné m'emmerde. J'ai envie de lire, mais

je ne peux pas lire plus d'un quart de page... et tout est comme ça. Je

ne regarde pas la télé, je n'écoute pas la radio, je ne vais pas aux

spectacles, tout me fait chier. Tout. Je ne sais pas à quoi ça tient.

C'est devenu une lassitude systématique. Peut-être parce que je sais,

au fond de moi, que ça ne m'apprendra rien. Aujourd'hui il n'y a que le

« vécu » qui m'intéresse, et c'est uniquement ma propre expérience qui

peut m'apporter quelque chose. On va encore me jeter les tomates de

l'égocentrisme, mais je n'y peux rien. C'est comme ça.

DEUX

ENFANTS, SEULS DANS L'APPARTEMENT, MONTÈRENT DANS UNE GRANDE MALLE, LE

COUVERCLE RETOMBA,

ILS NE PURENT PAS L'OUVRIR ET MOURURENT ÉTOUFFÉS.

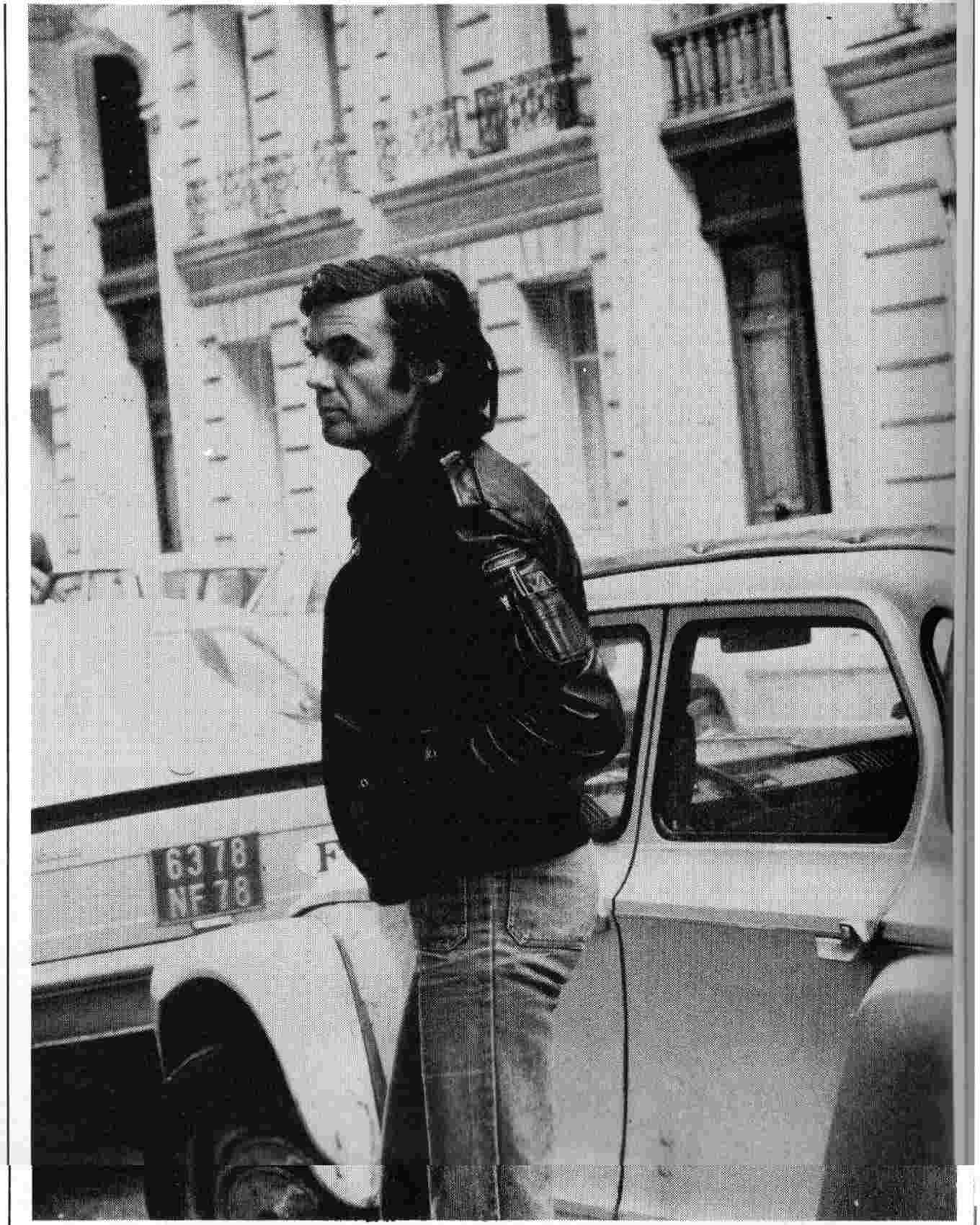

Un

cheveu très noir et propre. Brillant. Des mains qu’il serre parfois, en

poings rudes, pour s'appuyer sur la moquette de la pièce où nous nous

trouvons. Une sorte de no man's land recueilli. Studio simple et vide.

Gérard Manset est assis contre le mur, sous la fenêtre, lumière à ras

de tête. La plupart du temps par terre. En entrant, on trouve un

placard à gauche et une petite salle d'eau à droite. Puis une grande

salle. Lit noir à droite, et piano - noir aussi - à côté, dans une

alcôve tapissée de tissu noir et blanc. Des photos d'ailleurs au mur.

Paysages d'enfant. Routes. Fleuves endormis. Clongs, filles fleurs de

la Sonde d'azur et baraques sur l'eau. Un bureau à dessus de verre

garni d'étagères en dessous. Blanc. De temps en temps, dans la journée,

il se lèvera, tantôt sur ma demande, tantôt de son propre chef, pour

entrer dans la petite pièce cuisine - emplie à ras-bord de palettes

tachées, chiffons, tasses vides à laver, ustensiles divers - pour nous

préparer du thé. Dans ce réduit-débarras, coincée entre le mur et le

dessous de l'évier, une statue aux cheveux de cuivre et aux yeux dorés,

figée dans une attitude contemplative, semble sourire à la lune. Comme

parfois Gérard Manset lui-même lorsque, méticuleux, au milieu d'une

phrase articulée il suspend ses mots et se tient un bras sur le front.

Sous sa lune intérieure, qui est peut-être le soleil noir de la

mélancolie, l'homme de paille au luth constellé, revenu de loin et

exilé de toujours, ferme son poing de cuir et entrouvre ses dents de

loup. « Les Loups », c'est le titre d'une chanson à venir. Un nouveau

monstre nègre dans le bestiaire magique. Ce parc où vont les bêtes. Sur

lequel, impérial, mi- homme mi- bête, mi- griffe mi- velours, mi-

cuirassé mi- nu, mi- marin mi- terrien, mi- sable mi- roc, pince

entrouverte prête à prendre et main tendue, règne le crabe. Il marche

de travers car sa parole est droite. Yeux nuit et tête noire. Gérard

Manset délivre une nouvelle image : c'est le doux ogre des grands fonds

transparents.

R

& F - Ton enfance ?

G.M.

- J'ai passé mon enfance - pfff - ici, dans le Seizième. Pas loin.

J'allais au lycée je ne sais plus... (Très peu coopératif.)

R

& F — A ce point-là ? Tu ne te souviens plus du nom du lycée ?

G.M.

— Si. Claude Bernard. Et Jean-Baptiste Saye. A un moment, j'ai été

pensionnaire. A Rambouillet. Déjà, j'ai voulu casser quelque chose:

c'est moi qui ai demandé à être pensionnaire.

R

& F — C'était une façon de t'éloigner de tes parents ?

G.M.

— Je me suis toujours très bien entendu avec mes parents. Non, c'était

plutôt - comment dire... - ce besoin, peut-être... déjà,

d'incarcération. (Il sourit.) Non. Je voulais voir les cours, les

ambiances. Je devais avoir treize ou quatorze ans et je voulais voir

si, effectivement, tout ce qu'on racontait était vrai. Tout ce qu'on

raconte dans les bouquins.

R

& F — « Les Disparus de Saint Agil ?...

G.M.

— Voilà. Pas ça, mais tout ce genre de trafics... Et je suis tombé,

vraiment, dans un pensionnat pourri.

R

& F — Tu étais satisfait ?

G.M.

— Oui, oui, oui.

R

& F — C'était dur ?

G.M.

- Non. Pas du tout. Je n'ai pas trouvé ça dur du tout. Mais quand je

repense aux faits précis, c'est ce qu'on dénonce comme trucs un peu

durs. On se levait à six heures. Il n’y avait pas d'eau chaude. On

était quarante ou cinquante par dortoir. Il n'y avait pas de matelas.

C'était des espèces de paillasses. Avec des boules comme ça et des

endroits vides. Une couverture. Tu rentrais chez toi quand tu n'étais

pas collé (et tu avais souvent des raisons d'être collé). Et surtout,

il y avait les plus forts qui faisaient la loi à l'intérieur. Avec

rançons... non, pas rançons...

R

& F - Racket ?

G.M.

- Racket. Sur tous les plans. Des surveillants qui étaient plus ou

moins soudoyés, achetés par certains et pas par d'autres. Enfin,

tout... Service d'ordre à l'intérieur. J'avais treize ans. Il y en

avait de douze ans, onze ans. Ou quinze, seize ans. Rapports de force.

R

& F — Toi, là-dedans, tu te sentais bien ?

G.M.

— Hmmm... J'ai commencé à négocier. C'était vraiment un monde clos.

Avec des rapports de force déjà installés.

LA

PETITE FILLE SALE VETUE D‘UNE CAMISOLE. ELLE COURT PIEDS NUS, LES

CHEVEUX DANS LE VENT.

R

& F — Le thème des enfants dans tes disques ?

G.M.

— Si tu me parles « enfants », je pense «père »... Je suis désolé.

C'est « Le Jour où tu Voudras Partir » : « Il n'y aura plus

de

trains dans les gares... La tête dans les mains pour pleurer... »

R

& F - Ça, c'est le père ?

G.M.

— Ah oui ! Ça ne peut pas être autre chose. Si tu me parles enfants,

c'est le côté tragique de la disparition du père... qui me vient à

l'esprit. Encore une fois, on revient à la «littérature» ; c'est le

côté noir des choses qui l'emporte. Ce n'est pas que le cas de l'enfant

qui est en parfaite harmonie avec ses parents, tout ça, soit

inintéressant — j'en parle aussi, dans « Quand tu Portes

Contre

Ton Cœur » (« Sur tes épaules » ?). Ça existe aussi. Mais

c'est

tellement plus difficile à manier, c'est tellement moins facile à

résumer en quelques mots... Le bonheur, finalement, est beaucoup plus

unique, plus personnel que le malheur. Le malheur, il est universel. On

peut le résumer en trois mots qui sont les mêmes pour tout le monde.

Quelqu'un qui a perdu son père, on le comprend. Un enfant qui est battu

par son père, c'est un état de fait universel que tout le monde

interprète de la même manière. Mais un enfant heureux, ça veut dire

quoi ? C’est la raison pour laquelle on est tenté, lorsqu'on écrit,

d'aller vers le drame, le côté noir - parce que ça inspire plus. Par

ailleurs, il est évident que c'est beaucoup plus facilement négociable,

déterminable, que le bonheur, en règle générale, qui tombe tout de

suite dans la fleur bleue.

R

& F — D'une manière ou d'une autre, quand je parle d'enfants,

ça évoque immédiatement pour toi : le drame ?

G.M.

— Le drame. De toute façon, le drame. Parce que le rapport des

générations se pose d'emblée. Manque de communication. Manque de

dialogue. Quelle que soit l'estime réciproque, bonheur ou pas, de toute

façon il y a incompréhension totale... Surtout, le silence. Quand je

pense à enfants », je pense: « Silence ». Je vois l'enfant entouré de

murs de silence. Pas seulement le silence des adultes. Le silence des

enfants entre eux. Je crois que les enfants, contrairement à ce qu'on

dit, ont infiniment de mal à communiquer entre eux, si ce n’est par des

coups de pieds et des coups de poings - ce qui n'est pas la meilleure

communication possible. Avec le reste du monde, c'est encore plus

difficile. Avec qui est-ce que je vois les enfants communiquer sans

problème ? Avec les animaux. C'est tout. Voilà quelque chose qui me

semble parfait, comme rapport de force : l'enfant et l'animal. Sorti de

là, c'est la merde.

UN

PEU DE CHANT AU-DESSOUS DE MOI. QUELQUES PORTES QUI CLAQUENT DANS LE

CORRIDOR, ET TOUT

EST

PERDU.

Et

la musique, alors? Paradoxalement, Gérard Manset, qui en est et qui en

vit, ne la connaît pour ainsi dire pas. Quand on lui en parle, il donne

des noms, comme ça, pour faire plaisir: « Tiens, Night, par exemple

c'est pas mal, » (Le groupe de Nicky Hopkins a plus de deux ans

d'âge...) Il dit aussi bien aimer Dire Straits, tout en précisant:

« C'est exceptionnel. Normalement, je ne supporte pas les

Anglais. Leonard Cohen, c'est insupportable. »

D'accord.

Mais quel âge a donc Leonard Cohen?! D'ailleurs, lorsqu'on le pousse un

peu sur la question, il avoue qu'il s'en contre-fiche complètement. Ça

ne tient aucune place dans sa vie, et tant mieux.

«

Si j'avais vraiment une vie musicale de ce genre, je me tire une

balle!» Ainsi peut-on comprendre l'univers sonore de l'homme en habit

noir: c'est un étranger. Quand on lui dit: « Nina Hagen », il dit: «

Qui ça ? » Et on a beau lui décrire la bécasse en question, il ne voit

pas. Idem pour Costello. « Qui ? » — Elvis Costello !

Mais

si, tu dois connaître. Un coléreux avec des lunettes, névropathe et

méchant. — « Non. Connais pas »

Il

ne bluffe pas. Et les disques qu'il fait aujourd'hui, du strict point

de vue des références culturelles, pourraient aussi bien être de 1990

que de 1970. Il voit en Brassens l'apothéose de la nullité musicale:

«

En France, la grande majorité des choses est très médiocre. Et je pense

que la totalité de la médiocrité française se trouve concentrée dans la

musique. Si tu n'as pas la réaction d'être horrifié, tu es perdu.

Je

te raconterai tout à l'heure à propos des médailles au Salon des

Artistes. L'académisme. Brassens, par exemple, c'est pour moi le sommet

de la médiocrité en ce qui concerne le côté culturel ou littéraire. Le

ronron. Il n'y avait que des Brassens à cette distribution de médailles

de ma jeunesse. » Manset est très énergique dans ses rejets. Ainsi, à

propos du cinéma français, qu'il déteste cordialement – comme beaucoup

de gens sensés — cite-t-il le nom de Bresson pour affirmer: « Il est à

enfermer. » Ainsi, les seules choses qu'il avoue aimer sont

américaines. Et totalement ahurissantes: «

Récemment, le

seul truc qui m'ait plu, c'est Bob Seger. C'est Mike (Lester, une

production Manset du temps) qui me l'a fait découvrir. Quel

compositeur! Quel talent! Extraordinaire. Ce n'est pas du vieux rock.

C'est autre chose... Bob Seger fait les mêmes chansons que moi. Les

mêmes ! Il dit les mêmes choses, mais il est américain. Moi, quand je

le dis, ça fait étriqué, tandis que lui, ça fait extra.» Déroutant

système de références. Dont la seule ligne de force semble être une

haine féroce de lu médiocrité française par opposition à l'ampleur

américaine: « Le résumé de tout ça, c'est qu'on est dans un petit pays,

qu'on n'a pas de vocation internationale, qu'on a une langue qui n'est

plus reconnue, et qu'on ne sait parler que d'une manière livresque

tragico-théâtrale. Ça répond à cette question que tu me posais:

«Pourquoi toujours le noir, le vide, le silence dans mes textes? » Tu

connais quelqu'un qui sait s'exprimer autrement ? En dehors de Pierre

Dac et Francis Blanche ? Sorti d'eux, tu es obligé de tomber là-dedans.

Il n'y a rien d'autre. C'est « La Mort d'Orion.»

Il faut des envolées de manche, des n'importe quoi ! Ou alors, c'est

Yves Duteil. C'est la guimauve ou le grand guignol. Il n'y a pas le

choix. Et ni l’un ni l'autre ne correspondent à ce dont les jeunes ont

besoin. »

Restent,

au bout, les références intemporelles ou presque : les Beatles.

R

& F — Autrefois, tu te référais fortement à Paul McCartney. En

fait, est-ce que ton personnage ne se rapprocherait pas plus de celui,

ascétique, de John Lennon ? Avec le temps. McCartney s'est arrondi.

Lennon s'était émacié. Toi aussi, non ?

G.M.

— Lennon avait plus l'image d'un « artiste » que Cartney. Cartney a

l'image d'un affairiste, d'un mec qui s'organise comme il veut, qui

sait maîtriser son destin alors que Lennon... Le public a toujours

tendance à se laisser aller vers les gens qu'il sent fragiles plutôt

que vers des gens qui arrivent à maîtriser les situations, à tenir leur

destin. Parce que, sur le plan artistique, le public a l'impression que

ceux qui arrivent à maîtriser ces choses-là ne peuvent pas avoir de

valeur; ce sont des choses irrationnelles, et on n'a pas à les

maîtriser.

R

& F — C'est plutôt vrai, non ?

G.M.

- C'est faux! Mais il est vrai que les gens qui ne sont pas des

créateurs ne peuvent pas admettre que tout soit construit «

sciemment ». Les gens m'apparentent plus peut-être à Lennon parce que

les produits que je fais sont censés être des produits planants. Sur le

plan artistique, effectivement, Lennon a essayé d'aller plus loin. Plus

planant. Tout ce qu'a fait Cartney, à la limite, c'est parfait, alors

que dans ce qu'a fait Lennon il y a vraiment beaucoup de choses à jeter.

R

& F — Quand tu dis « parfait », c'est jusqu'à une certaine

époque...

G.M.

— Tout ce qu'a fait Cartney ! C'est parfait, techniquement parlant.

C'est carré, solide, lustré. Ce qu'a fait Lennon, il y en a la moitié

qui est sans intérêt. Mais à côté de ça le résultat, au bout de dix

ans, sur la longueur - le problème du lièvre et de la tortue ! - c'est

que Cartney, on s'en lasse. On n'a plus rien a en apprendre, plus de

surprise. On sait que ce sera bien mais « chanson n, petite chanson. Et

puis une fois qu'on connaît une voix comme la sienne, bon... Alors que

Lennon, on pouvait s'attendre à tout. A des ruptures. On savait que le

prochain disque pouvait être différent...

A

DEUX, IL SE SENT PLUS ABANDONNÉ QUE SEUL, PERSONNE NE PARVIENT JUSQU’A

LUI.

R

& F —- Tu me disais que, contrairement à ce qu'on raconte, tu

passes peu de temps en studio ?

G.M.

— Les gens ne me croient pas quand je leur explique. Il suffit

d'interroger les musiciens qui ont travaillé avec moi récemment. Ils

deviennent fous !

R

& F – « L’Atelier du Crabe », par exemple, tu l'as

fait en plusieurs mois ?

G.M.

— Je l'ai fait en deux après-midi ! Les musiciens deviennent fous. Je

les fais entrer dans le studio, ils lisent quatre fois le titre, et la

cinquième il faut que ça soit la bonne! Pour eux, il faudrait toujours

recommencer. Ça peut être mieux, ça peut être ci, ça peut être ça. Moi

je sais, par expérience, que plus ils recommencent plus c'est la tasse.

Je prends des musiciens qui sont remarquables - j'avais un problème de

batteur, mais maintenant je n'en ai plus - des gens remarquables; mais

ils ont cette particularité - enfin, en ce qui me regarde - que moins

ils en connaissent, mieux ils jouent. A chaque fois que j'ai tenté

l'expérience pour leur faire plaisir - parce qu’il y a quand même des

rapports humains et que les gens doivent être ménagés sur certains

plans — à chaque fois, ça s'est vérifié. Donc, à bout de nerfs, de

temps en temps, je leur concède un titre. Sur lequel je les laisse

passer plus de temps. Ils veulent un machin ici ou ici, rajouter ou

enlever, apporter leur affaire à eux personnellement, bon.

R

& F — Tu as un exemple ?

G.M.

— Oui. Précis. J'ai d'ailleurs la bande. C'est le titre qui suit

«L’Atelier du Crabe », avec les flûtes : « Se Dire Adieu ». Ce

titre-là, je suis arrivé avec l'idée de le faire, avec déjà la grille.

Je l'avais composé le matin même.

R

& F — Musique et paroles ?!

G.M.

— Oui. Enfin, la veille au soir; et j'ai décidé de l'enregistrer le

matin. J'ai fait la grille pour aller au studio. Ce qui prouve à quel

point ce morceau est simple, combien j'en avais une idée simple, si je

suis arrivé comme ça ! Autrement, tel que je me connais, même si

j'écris vite - parce que j'écris toutes les partitions — j'aime bien

avoir du temps. Ne serait-ce qu'une semaine. Même sans y toucher. Mais

là, c'était tellement net avec la guitare sèche ! Net et carré. C'est

un 4/4. Je suis arrivé et j’ai dit : « Je veux basse,

batterie,

deux guitares sèches. Et on fait ça en 4/4. » C'était tout ! C'est

exactement comme « Qu'il Est Loin le Temps Devant

Nous ». C'est pareil. Ça ne peut pas être plus simple ! C'est le même

feeling. Je voulais que le batteur joue comme ça – des petits « roulés

», des petits « frisés » sur la caisse - et on joue en 4/4.

Alors, non. Ça les emmerdait de prendre la guitare sèche pour ça : « Ah

ouais, avec des guitares électriques, ça va être super !» Bon... ils

ont commencé à me saouler. Comme on avait fait « L'Atelier du Crabe »

avant, que c'était bien et qu'on l'avait fait assez vite - pour

chauffer un peu - je les ai laissés. Ils avaient les guitares

électriques. Ils voulaient me montrer, tout ça... On a passé quatre

heures. J'ai fait deux prises. Ça ralentissait. Ils m'ont quand même

trouvé un ou deux plans. Qui n'avaient rien à voir avec la chanson ! On

a fini par avoir une prise entière qui était à peu près bonne. Et j'ai

essayé de chanter dessus. C'était autre chose. C'était trop lent, ce

n'était plus les mêmes harmonies. Comme j'ai vu que ça « sonnait »,

bon, on a fait d'autres titres et on a laissé tomber ça. Et à la fin de

l'après-midi, vers sept, huit heures, on avait fait un titre avec les

guitares sèches -« Marin ‘Bar », avec une douze cordes. Dix minutes

avant qu'ils ne partent, j'ai dit: « On se refait le titre de tout à

l'heure: « Adieu ». Une prise, c'est bon. » Ils voulaient se

tirer. « Une prise ! Vous m'avez saboté le travail tout à l'heure. »

Ils ont fait une prise. 4/4. En pensant qu'ils allaient se tirer dans

les deux minutes. Quand ils ont réécoute, ils m'ont dit: «

Oui,

c'est une maquette... » Et c'était exactement ce que je voulais !

C'était parfait. J’ai juste été obligé de le ralentir parce qu'ils

l'avaient fait un peu vite. Conclusion : j'ai exactement ce que je

voulais en une prise. J'ai paumé quatre heures.

RUELLE

ÉTROITE ET ABRUPTE QU'UN HOMME EN BLOUSE DÉVALE PESAMMENT. ESCALIER.

R

& F — Donc, moins tes exécutants sont impliqués dans tout ça,

mieux c'est ?

G.M.

— Oui. Il n'y en a qu'un à distinguer: le piano. Quand il y a un piano,

j'aime bien qu'il soit impliqué. Je suis obligé de tout lui montrer

avant. Il y a des choses très précises que je veux. Quand je les fais

moi, j'ai exactement ce que je veux. Mais je suis trop «

speed »

en séance. J'ai tendance à faire cavaler un peu tout le monde. Et je ne

sais pas pourquoi; même quand je ne cavale pas, même quand

j'ai

le piano que je veux et que j'ai dans la tête, quand je le réécoute il

ne me plaît pas. Au lieu de rendre la chanson normale, il me semble la

« contracter » encore davantage. Peut-être parce que c'est moi et que

ça fait encore plus personnel... Je veux quelque chose qui détende. Qui

garde ce que je veux au niveau pianistique, mais qui donne l'impression

que c'est plus anonyme. Parfois, dans des choses très, très précises,

comme un certain morceau de « 2870 », ça ne va pas. J'ai beau faire

défiler tous les pianistes possibles, je n'ai pas ce que je veux. Alors

je le fais moi-même, et c'est ça. «Jésus», j'ai le

piano

que je veux. Sur «Y'a Une Route» aussi dans la coda – je joue du piano.

Dans «C'est un Parc», «Attends Que le Temps Te Vide», toute la coda.

R

& F - Dans «le Masque Sur le Mur», c'est toi qui

joues de la guitare sèche. (Manset

fredonne la partie guitare sèche qu'il joue dans le film « Le Masque

Sur le Mur ».)

G.M.

— Oui, là, je le fais moi-même. Parce que si je l'explique, on y passe

quatre heures. Si j’écris et que je prends des musiciens qui savent

parfaitement lire, ils vont me faire un truc un peu mollasson. Tu peux

écrire, tu peux même indiquer un doigté et puis avoir quelque chose de

complètement différent. Sans ça, il n'y aurait plus de musique.

Pourquoi Pink Floyd a-t-il un pianiste super, pourquoi Elton John

a-t-il ce toucher particulier, pourquoi les Beatles, au début, alors

qu'ils jouent comme des pieds, ont-ils ce son ? Ils jouent comme des

pieds, les Beatles, au début; mais quand ils touchent leurs notes de

guitares, ils savent ce qu'ils veulent et c'est «vrai ». Dans « Le Pont

», j'ai une superbe guitare. C'est David qui me l'a faite.

Mais

je suis obligé de l’égorger pour qu'il me fasse ces guitares-là ! Il

faut des pièges. Si je ne le prends pas tout de suite, après il passe

trois heures à me refaire d'autres guitares; elles sont toutes plus

belles les unes que les autres, mais en fait elles sont cons comme la

lune. Ce n'est pas ça. Les musiciens ne se rendent pas compte qu'ils

ont une sensibilité encore un peu préservée à la première audition des

choses. Après... c'est la technique. Alors ils ont toujours

l'impression que je les presse, que je sabote, que je bâcle...

SISYPHE

ÉTAIT CÉLIBATAIRE

R

& F — La Femme, dans ta vie ?

G.M.

— Pendant vingt ans, elle n'a eu aucune place.

R

& F — C'est ta mère ?

G.M.

— Ah non ! Pas ma mère !

R

& F — Alors ?

G.M.

— Eh bien, j'ai toujours cru...qu'une femme devait être là pour être

belle. Pas pour être décorative, attention ! Je pense a tout un rapport

de forces qui existe en Asie, pas ici, et qui est difficile à

déterminer, qui fait qu'en Asie les gens sont heureux et du côté des

femmes et du côté des hommes, même si, posé sur le papier, ici, leur

rapport peut sembler assez sordide.

R

& F — Un rapport de puissance ?

G.M.

— Pas de puissance. Ce sont des gens différents. Qui vivent

différemment. Qui s'utilisent les uns les autres. Pour des raisons

précises et connues. De commun accord. Disons que j'aurais été très

près de ces idées-là, intuitivement; et je n’ai jamais pu vivre comme

ça parce que je vis en Europe, en France, avec une éducation

différente, et que ça m'aurait semblé anormal de vivre comme ça. J'ai

donc suivi des relations avec les femmes tout à fait conventionnelles,

en ayant toujours un côté frustré au fond de moi-même parce que,

finalement, j’ai toujours été obligé de jouer le rôle... qu'on

m’expliquait être celui de l’homme, et que les femmes veulent être

celui de l'homme, alors que je n'acceptais pais. Je n’accepte

pas

d’être un outil, un ustensile, un robot, de remplir ma « fonction »

d’homme ! Ça ne m'intéresse pas.

R

& F - Y compris sexuellement ?

G.M.

- Y compris sexuellement. Mais, en dehors du rôle d'outil qu'on veut

nous faire admettre, il y a autre chose. Je ne sais pas ce que les

femmes ont dans la tronche en ce qui concerne les hommes. Mais moi, je

sais que les femmes - la femme – ne m'ont jamais intéressé. Même leurs

discours ne m’intéressaient pas. Quelquefois, elles peuvent avoir des

expériences, des vécus qui sont intéressants pour d'autres. Pour moi,

c'est sans intérêt. Et ce qu'elles racontent me laisse complètement

indifférent. Les hommes, remarque, c'est pareil. Quant aux filles plus

jeunes, de la même manière, ce qu'elles racontent ne m'intéresse pas...

Il y a vraiment un problème de vulgarité presque permanent chez la

plupart. C'est ça qui m'a toujours gêné. Un manque de distinction. De

grâce.

L'HOMME

AU REGARD SOMBRE ET SÉVERE QUI PORTAIT SUR L’EPAULE UN TAS DE VIEUX

MANTEAUX.

Manset

qui parle ou Manset qui rit. Qui se tait, qui se lève, regarde les Iles

de la Sonde en minuscule sur le mur, décroche le téléphone rouge pour

parler longuement, pertinemment, d'art thaï. Je songe aux « Trafiquants

d'Armes » d’Éric Ambler, avec ce personnage qui vend des armes dans les

dédales de bambous. En secret. C'est pareil. Manset pivote sur un

fauteuil design mi- blanc, mi- cuir à bourrelets, devant un large

bureau blanc. Sur lequel pose, un peu fastueux, enveloppé d'une sorte

d'auto sacrée, le coffret noir de «Caesar ». Dedans, c'est comme un

testament couché : « Animal » + « Jeanne » + « Orion » + « Il

Voyage en Solitaire » + « Y’ a Une Route ». Plus « Caesar ».

Le

seul disque de « rock » de l'histoire du binaire tout en latin. Un

disque confidentiel, prodigieux, recalé comme un vague crime,

architectural et grandiloquent comme un « Andrei Roublev » sur cire, un

enregistrement perdu et retrouvé, univoque - puisque le disque n'a

qu'une face - une obsession : la grandeur. Caesar, c'est l'empereur -

les empereurs - mais c'est aussi le plus court chemin de l'homme à Dieu.

R

& F — La référence au latin, à la religion ?

G.M.

— Non. Il n'y en a pas. Quand tu n'as personne en face de toi, tu peux

dire que c'est à Dieu ». Il n'y a pas de référence à la religion. Dieu,

je m'en fous. Complètement. Je crache sur l'église, à l'heure actuelle.

Non...finalement, je ne crache pas dessus. C'est peut-être mieux que

rien du tout. Il y a quand même une sorte d'approche du « beau ».

R

& F —- Le côté mythologique ?

G.M.

- Oui. Même si on discute les principes, les histoires sont belles. Les

mots choisis sont beaux.

R

& F — Les gens qui ne t'aiment pas t'appellent « le curé ».

G.M.

— Ah bon ?

R

& F — On dit aussi : « la chèvre »...

G.M.

— Ah bon ?! Ah, c'est pas croyable ! (Il se marre et je fais un signe

de croix.). C’est parce que je « bêle », ou quoi ? (Il rit de plus

belle (sic).)

R

& F — Est-ce qu'il y a une influence consciente du chant

grégorien sur toi?

G.M.

— Oui. C'est vieux. Il y a dix ans.

C'est « Caesar ». aussi. J'ai fait « Caesar » après « Orion ». L'année

d'après. C'était une question tactique. Après « Orion », quoi sortir

comme trente centimètres ? J'ai fait un trou et j'ai sorti ce

quarante-cinq tours. Que je n'ai pas mis en radio. Il y avait un seul

titre, et il était en latin.

Comme

ça, on avait le temps d'oublier « Orion ». On pouvait repartir sur de

nouvelles bases.

R

& F — C'est une espèce de « mythe », maintenant. «

Caesar ».

G.M.

— C'est pour ça que je ne l'ai pas sorti...

R

& F — A la radio, dans les petites annonces, tu as des allumés

qui

proposent : « Échangerais vingt Rolling Stones contre un petit « Caesar

»... »

G.M.

- Enfin ! Ça fonctionne ! (Rires)

R

& F — Dans le film, il était question du « mystère » Manset; tu

disais qu'on te prête des intentions que tu n'as pas et qu'on enveloppe

d'une énigme qui n'est pas tout à fait ce que tu as voulu susciter...

G.M.

- Qui est exactement ce que je voulais susciter ! Mais qui n'est pas ce

que je suis. Pas en totalité ce que j’ai voulu créer, mais qui est le

résultat quand même d'une démarche que j’ai adoptée : qui est de mettre

du mystère autour des choses. D’abord, je n'ai pas les épaules assez

solides. Ça m’emmerde de répondre à tout le monde. Je n'ai pas à parler

ni à aller faire le clown sur les plateaux ni à sourire ni à boire du

champagne si je n'en ai pas envie. Sachant ça, le seul moyen de

valoriser quelque chose et de rendre le temps, de faire que le temps

devienne un élément positif pour moi, c'est de mettre du mystère

(« Maître du mystère ?») Sur certaines choses. Et puis, il n'y a pas

trente-six solutions. J'en reviens toujours à cette idée de tout à

l'heure: il faut dévorer ce qu'on a créé pour ne pas être mal

interprété.

R

& F — Tu veux parler d’ «Orion » ?

G.M.

— Oui. La phrase de la fin a été interprétée par des tas de gens

savants comme étant, parait-il, une réminiscence de je ne sais plus

quelle théorie de base d'une philosophie grecque importante. « Que la

légende d'Orion/Soit morte », c'est le mythe du père qui mange son

enfant. Tout ce que je sais, moi, c'est que le personnage d’Orion me

fascine. Tout ce qui s'y passe. Le processus.

IL

ME FAUT BEAUCOUP DE SOLITUDE. CE QUE J'AI ACCOMPLI N'EST QU'UN SUCCÈS

DE LA SOLITUDE.

«

Orion », ce n'est pas « qui ? », mais plutôt « comment ? ». Comment ces

déplacements et ces tensions et ces rapports de force entre des choses,

entre des ordres différents ? Ce processus, qui est quand même assez

abstrait, c'est en gros: «Le père qui mange son enfant». Moi, je n'ai

pas dit ça, mais le fait de détruire ce qu'on a créé- ce qui, pour moi,

était capital à cette époque-là - cette idée m'a fasciné.

C'est le

seul moyen, finalement, de faire que ce qu'on a créé ne soit pas mal

utilisé, mal interprété : détruire. Une fois le plaisir atteint et la

réalisation de ce que j’ai voulu faire, c'est à moi de le détruire!

C'est ça, « Orion ».

R

& F - Oui.

G.M.

- Donc, je ne me montre pas.

R

& F — C'est un peu paradoxal, quand même...

G.M.

- Mais non. Le mystère, c'est la conséquence de ça. Il y a du mystère

quand « la chose » n'est pas là. Il y a mystère par sa

non-présence. Juste parce que ce n'est pas l'habitude. Le processus est

le suivant: ne voulant pas me montrer pour que ça ne joue pas contre

moi — ou contre le produit - sachant que je ne vais pas être à la

hauteur de la situation, que je ne suis pas là pour ça, je n'apparais

pas. D’où : mystère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une attitude «

normale », que les gens ne soient pas là pour défendre leur produit. Ce

n'est pas un mystère que j'ai créé, le mystère n'existe pas, il n'y a

pas de mystère, j'ai une attitude tout à fait normale... mais les gens

interprètent forcément ça comme une forme de mystère. Il y a un disque

et il n'y a «personne»...mystère ! Pourquoi? Il y a des questions sans

réponse puisque je n'ai pas donné de réponse. Pas de biographie, pas de

photos.

R

& F — Donc, c'est mi- concerté, mi...

G.M.

- C'est une démarche totalement volontaire de ma part, dès le début.

R

& F — Les gestes «volontaires » ont toujours un sens « latent

». Tu

expliques les choses avec de la logique. Mais tu ne peux pas empêcher

que le résultat soit aussi un comportement qui t’identifie profondément

: un comportement de « repli »...

G.M.

- Tu as raison. C'est sûr que dans beaucoup de choses de ma vie privée,

je mets aussi du mystère. Partout. Je m'y suis habitué. J'ai commencé à

faire ça très jeune. Je me souviens de choses que j'ai dites à ce

moment-là. Pourtant, j'oublie très vite. C'est une autre vie que j'ai

vécue, quand j'étais jeune. J'ai l'impression de parler comme un vieux

ringard, mais vraiment, aujourd'hui, j'ai trente-cinq ans. Quand

j'avais vingt ans, c'était une autre vie, c'était quelqu’un d'autre...

Il y a quinze ans... A dix-sept, dix-neuf ans, je me souviens...

pendant deux années j’ai parlé beaucoup. C'est à dire que j'ai parlé

comme je parle aujourd'hui.

JE

M'ISOLERAI DE TOUS JUSQU’A EN PERDRE LA CONSCIENCE. JE NE PARLERAI A

PERSONNE.

Et

j’ai parlé à tort et à travers, pour rien, avec des gens qui

n'écoutaient pas, qui ne comprenaient pas, qui ne répondaient pas, j’ai

parlé devant des murs. Pendant deux ans, J'ai parlé sans interruption !

Et dans le vide. Je suis entré aux Arts Déco, et c'est à peu près à ce

moment-là - à cheval - que c'est arrivé. Au début, j'ai dû continuer à

parler. Et puis il s'est passé deux, trois événements, sur le plan

artistique, et j’ai commencé à me taire. Des détails, mais qui m'ont

très précisément marqué, en me donnant la folie d'arrêter, la folie du

renoncement total et de la solitude absolue. J’ai arrêté de parler.

R

& F - Et ces déclics, c'était quoi ?

G.M.

- C'était... est-ce que je m'en souviens ? Peut-être deux. Comprendra

qui pourra. Le premier déclic. En dessin, j'étais très doué, ce qu'on

appelle « doué ». Et j'ai toujours cru que je dessinais très bien. Je

suis entré aux Arts Déco sans passer le concours, je suis entré direct,

je faisais de la gravure, j'avais eu des médailles, j'avais eu le

concours général et différentes — comment dit-on ? — distinctions. Bon.

Et puis je suis allé voir un peintre - je tairai son nom; c'est un

peintre français connu, qui laissera des traces - je me prenais pour un

roi du dessin et j'ai pu le rencontrer. Je lui ai montré ce que je

faisais. Il m'a dit: « Il faut dessiner de la main gauche. »

R

& F — Ça pourrait expliquer une certaine tentation de la

difficulté... ?

G.M.

— Ah oui. Oui. C'est la phrase-clef. J’ai écrit la musique, je ne

savais pas l'écrire. J'ai fait le studio, je ne connaissais rien à

l'électronique... Quant à l'autre déclic, c'était... la première fois

où j'exposais des gravures. J'étais très jeune. Dix-sept ans. Et

dix-sept ans il y a quinze ans, ce n'est pas dix-sept ans aujourd'hui.

Il n'y avait pas eu Mai 68 ni trente-six sortes de conneries qui se

sont produites depuis. La majorité était à vingt-et-un ans, il y avait

un million de choses... J'étais dans le Seizième, je passais mon temps

sur les Champs-Elysées. J'expose donc des gravures — au Salon des

Artistes Français, je crois. J’ai eu une médaille d'argent. Ça complète

ce que je disais avant, parce que ce que je faisais en gravure était

très académique. Ce n'était pas uniquement de l'habileté, mais c'était

très classique. J ‘entre dans la salle pour recevoir mon truc, et je

vois tous les mecs qui étaient là pour recevoir leur bout de papelard.

Il n'y en avait pas un de moins de soixante-quinze ans ! Pas un !

C'était l'horreur. Faire le même travail que tous ces vieux ringards.

Autant se tuer tout de suite ! Il y avait un sac quelque part. Et ce

qui était exposé !... Ce n'est pas que c'était humiliant, pas

seulement. Mais c'était le chemin, vraiment, à ne pas suivre.

L'horreur. L'horreur, surtout, de penser qu'à ma place n'importe qui

d'autre aurait été très content. C'est ça qui m'a fait peur. Tout le

monde serait sorti avec ce bout de papier heureux. Moi, je suis sorti

effondré. Et je me suis dit: « Voilà. Les problèmes commencent là. »

R

& F — Et tu t'es retrouvé avec un crayon dans la main gauche...

G.M.

-..... en train de brûler mon truc de l'autre.

LA

VUE DES ENFANTS, D'UNE JEUNE FILLE SURTOUT, PUIS D'UNE AUTRE, LA

MUSIQUE ENTRAINANTE, LE PAS

CADENCÉ.

«A

force de penser aux autres /On a le front serré... » Il est fatigué de

se dire. De me raconter. Il se passe les doigts dans les cheveux. Il

commence, par bribes, à se taire. Les vitres roses sont passées au noir

déjà. Le jour va tomber. « Rouge-Gorge est fatigué ». « Allez, salut »,

m'a-t-il encore dit comme il aurait dit : « Allez, ouste ! »

Gentiment, mais impatiemment. En ouvrant grand la porte Numéro Treize.

A force de parler, on finit par ne plus s'entendre. On est las d'être

ici. De ne pas pouvoir s'en sortir. Il n'y a rien à dire, et rien à

redire à tout cela. Manset est fatigué. De lui, de moi, du bruit de ma

tête prêt à couvrir le sien. Le problème n'est pas là. Pas là du tout.

Maintenant, on le sait. Le sens reste au secret. Le reste est masque.

Sur la fin, on sentait les phrases s'enliser, les questions se prendre

aux sables mouvants, les signes de reconnaissance partir en lambeaux.

Il y avait eu ce qui n'était pas prévu. Trois ou quatre heures de

parenthèse et de silence magnétique. Au cours desquelles l'homme sans

barbe avait parlé, enfin, de lui. Pour lui et pour moi. Strictement.

Entre nous. « Enfin ». C'était fatal. Intense, simple, ample et

essentiel. Avec des échappées insaisissables de splendeurs. Les ruelles

sans murs de l'Inde perdue. Les routes de terre battue. Les maisons de

Thaïlande jaune où il faut entrer en secret. Les mots de là-bas. A

redécouvrir. On marche « en jouant», on parle «en jouant». Les enfants

jouent. Les misères, qui sont une invention de la mauvaise conscience

d'ici, les bals populaires et les twists exotiques. Les mots de la

nuit. Les quêtes et les fièvres et les saluts radieux. Le prix du corps

sorti des limbes de l'ennui. La mer recommencée, l'océan, et les femmes

fleurs en sari. En «tags». Les codes secrets de la survie. Les Thaï.

Les rêves emplis de pétales et de rires comme au premier matin du

monde. Les images d’Eden puéril et sordide. Une maison au bord de l'eau

brune avec des grappes de vies d'anges qui éclabousseraient les murs en

torchis d'éclats de rire blancs. Un monde lisse. L'exil intérieur. Un

univers aux façons polies. Comme rasé jusqu'à la plus infime trace de

duvet. Une cité en ordre parfait. Pleine de propreté. Les petites

chambres du mystère. « Je ne veux pas en parler. Si les gens veulent

savoir, ils n'ont qu’à y aller eux-mêmes. A quoi bon leur parler des

mots de là-bas ? De toute façon, ça ne va pas leur faire apprendre la

langue. Ils écoutent - Ah bon ? - et voilà. Non. Ça, je n'en parle pas.

» Rien à voir avec un trip baba. La vie neuve de Gérard Manset est une

vie à couleurs de crépuscules et de dangers grisants, de forces vives

et de raisons de vivre, d'étrangeté renouvelée, de redécouverte et de «

sourires de Jocondes ». Une vie serrée. Sans pli. Sans ride. Sans

violence. Sous le signe de la déesse mère qui tord, en une longue et

lourde tresse noire, ses cheveux de jais pour en extraire le lait des

renaissances. Un Botticelli de Bangkok. Trois ou quatre heures d'énigme

retirée. La vague se retire. Gérard Manset se reprend, se maîtrise. Ses

mots sont ses pas. Comptés. Dans trois ans, cinq ans, dix ans

peut-être, il parlera. Pour l'instant, il faudra encore que ses

retraits et ses ombres, que ses vides et ses brumes, que ses suspens

parlent pour lui.

Et

si nous avions parlé « pour rien » ? Le crabe ne rouvre jamais sa

pince. Il ne livre pas son secret. Il vit en Asie, il rôde à Paris, il

trafique en Italie. Il est de nulle part. Rien ne le concerne vraiment,

sauf... Il parle d'or, à sa façon. C'est un fou qui sait vivre. Il rit

et il regarde bien les signes. C'est autre chose qu'un ascète, c'est

autre chose qu'un muet. C'est le sourd de La Muette.

«

Je n'ai rien à raconter, et quand mon heure aura sonné, je viderai ma

corbeille à papier, je partirai sur la pointe des pieds. »

*******************************************************************************************************

MAÎTRE DES

MACHINES ÉLECTRONIQUES, MAGICIEN DE STUDIO, UN ASCÈTE, UN SOLITAIRE, UN

MODESTE.

MANSET

Par Philippe BARBOT,

Marie-Ange GUILLAUME, Jean-Pierre LENTIN

(Le Monde de la

Musique N°37, Septembre 1981)

Manset, lui, fait

partie de cette famille de symphonistes du rock nés de l'évolution des

techniques d'enregistrement. Maître du studio d’enregistrement, Manset forme un

groupe à lui tout seul. Peu importe qu’il tienne lui-même les instruments ou

qu'il donne des directives précises à un musicien de studio, c'est sa

musique : il la sculpte à loisir en jouant avec les pistes et les machines

électroniques. C’est sa vision.

Voilà donc

réconciliés la solitude du chanteur et la plénitude d'une orchestration rock

qui fait corps avec la voix. Mais cet homme qui tient tous les fils entre ses

mains est aussi le plus mal assis des créateurs. Tout commence sur ce

malentendu classique : Manset joue dans un groupe de rock à dix-huit ans,

commence à écrite des chansons et ne peut les enregistrer qu'en tant que chanteur,

à une époque où la notion de groupe de rock est totalement étrangère aux habitudes

de l'industrie du disque en France. Manset se retrouve « chanteur » malgré

et se ferme les portes du seul public qui lui importe vraiment, celui du rock.

« Je peux toucher

sans trop de peine cette frange de jeunes cadres à la page pour qui le rock est

un signe de statut social. Mais le vrai public rock, celui des lycéens ou des

« hors caste » reste intouchable, il ne lit rien, il n’écoute pas la

radio, il se forge un goût complètement monolithique. S’il a l’occasion de m'entendre,

il me trouvera rasoir. Un chanteur, c'est-à-dire un vieux. Dommage… »

Lui-même écoute fort

peu ses collègues et fabrique sa musique hors des références, en toute naïveté-

Il n'a jamais chanté sur scène et s'est très rarement prêté au jeu des

interviews ou des passages à la télévision. Sur les anciennes photos, à force

de le voir sombre et imposant derrière sa barbe de Raspoutine, on imagine un

colosse. Mais il est mince, presque fluet, et il n’a plus de barbe.

L'appartement est curieusement dénudé, comme inhabité.

Dans quelques

heures, Manset s’envole pour la Thaïlande. Toute une histoire, cette barbe et

ces voyages.

« J’ai

longtemps gardé un côté monacal, rigoureux, une religion de l’efficacité, un

cartésianisme parfois pesant. J’avais monté un studio et une société de

production avec un associé, tout était très organisé; et mon temps était accaparé

par mille choses sérieuses. Je me voyais comme une sorte de manipulateur. Je ne

voulais surtout pas qu'on me reconnaisse dans la rue. Je me cachais derrière ma

barbe. Un jour, j’ai vendu mes parts et j’ai coupé ma barbe. D'un seul coup j’étais

libre et je pouvais penser au plaisir avant l’efficacité. » Tiens, il

sourit. « L’Atelier du Crabe », le dernier disque de Manset, s'ouvre

sur un rock détendu,

avec des cuivres presque insouciants. Un peu plus loin, on tombe sur un calypso

sautillant une chanson pour saluer « La plus belle fille de la plage ».

Sur cette lancée, il songeait même pour la première fois à entreprendre une

tournée, mais la désorganisation endémique du « métier » en France

l'a découragé et l'occasion ne se représentera probablement plus. Son disque

est expansif, amical, mais lui est plus absent que jamais. « J’ai commencé

à voyager. J’ai vu des endroits où les gens étaient beaucoup plus heureux

qu’ici, et soi-disant moins « civilisés ». J’ai appris la langue

Thaï. Tout mon univers a basculé. ».

« J’ai

découvert que les civilisations les plus harmonieuses, se passaient de journaux,

de radio ou de télévision. On parle beaucoup trop ici et ça ne sert à rien, on ne

se fait jamais comprendre. L'artiste a beaucoup trop d’importance. A mon sens,

il n’exprime que son univers personnel et solitaire. Je ne prétends à rien d'autre

dans mes chansons. Et dans le babil perpétuel des media, j’essaie d’apprendre à

me taire ».

Étrange bonhomme.

..Nous l'avions contacté pour lui envoyer un photographe. Les rares photos de

presse de Manset sont grisâtres et floues, elles montrent un visage neutre,

absent, sans âme... Il a posé des exigences. « Les négatifs devront rester

la propriété du journal, pas du photographe. Je ne veux qu'ils puissent

ressortir des années plus tard dans un bouquin de portraits, par exemple. Une

photo de journal, au moins, ça circule pendant un mois et puis ça disparaît, on

l’oublie ». Nous avons laissé tomber. Une fois de plus, il s’est débrouillé

pour qu’on ne lui vole pas un bout de soin âme.

Et pourtant Manset

chante ! Il reconnait la contradiction avec un sourire triste. Est-ce

qu'il sait, lui, pourquoi ? « Un jour, j'ai annoncé que j’allais arrêter

de chanter pendant quelques années et trouver un autre job, un boulot normal

avec un salaire et des horaires de bureau. Tout le monde m’a cru complètement

fou. Ça me semblait pourtant raisonnable et sensé. Et je n’ai pas renoncé.

En attendant, il

continue à jouer à cache-cache avec lui-même. Et il est rusé. « Mes

chansons viennent malgré moi. Ce sont des bribes de textes ou de mélodies qui s’imposent

sans crier gare; surtout pendant les voyages, je ne cherche même pas à savoir

ce qu’elles veulent dire. Et pour mieux brouiller les pistes je laisse passer

deux ans avant d’enregistrer une chanson que je viens d’écrire ».

C'est là sans

doute, où Manset appartient le plus au rock. Le rock est un tout, une espèce de force impersonnelle, il fait passer

la voix collective d'une génération avant celle du poète qui ne sait dire que je... Mais rien n'est jamais joué avec

lui. Cette année, sur les refrains presque sages de L'Atelier du crabe, Manset

a fait un pas vers la chanson. Il en est le premier étonné. « Toucher cent

mille personnes avec un petit refrain de trois minutes, je ne savais pas que

j'en étais capable. Mes délires symphonico-électroniques, eux, , me viennent à longueur

de journée, sans me forcer. Je pourrais en remplir douze albums par an. Tandis qu’une

chanson populaire qui pourrait toucher mon père, c’est beaucoup plus

difficile ».

Entendons-nous

bien ; il existe aussi, désormais, une forme de « rock chanson »

qui vit des recettes éprouvées Véronique Sanson, Capdevielle, Balavoine... Ces

professionnels sans surprises prennent le relais de la vieille variété. Mais

seuls nos quatre mutants ont le don rare de rendre la vie un peu moins fade.

MANSET:

“Refuser de capituler”

Le rideau se lève ce mois-ci sur un personnage toujours

aussi fascinant, après pourtant treize ans de carrière : Gérard Manset. Il est revenu

au tout premier plan, grace à un fantastique album "L'atelier du crabe/Le masque sur le 'mur",

ainsi qu'un film que seule une poignée d'initiés a eu la chance de voir. Un personnage

attachant, que l'on est tenté de laisser parler des heures, en raison de la précision

de ses prises de position et du discernement implacable vis-à-vis des deux mondes

qui l'entourent : le vrai, le vaste, celui qu'il sillonne dès qu'il en a la possibilité,

et le mini-monde, la mini-société du "show-business" dans lequel il ne

trempe qu'un seul pied.

Rares sont les interviews qu'il accorde, mais par

contre, les vibrations qui s'en dégagent incitent l'interviewer à les faire partager

avec ses lecteurs. Une première rencontre il y a deux ans et demi,

le trac et une petite C60

s'étaient transformés en trois heures de discussion au cours desquelles Gérard

s'était raconté, de ses débuts à la création de l'album "2870". Aujourd'hui,

nouvelle rencontre; cette fois, plus besoin de flash-back. Nous parlons uniquement

du présent, en essayant de présenter l'œuvre au travers de l'homme.

Postérité

-Penses-tu à la postérité ?

-Depuis deux ans, non ... J'ai commencé à descendre.

-C'est-à-dire?

-A mes débuts, mon écart par rapport aux autres, aux lieux communs, aux

conventions, aux usages était actif; aujourd'hui, il est passif et est devenu état

de fait. Avant, je pensais que ce choc, ces contradictions pouvaient m'aider à rencontrer

des gens intéressants au niveau artistique. Or, l'élimination s'est faite, mais

je ne connais pas de musiciens, d'écrivains, de poètes ou de peintres qui me fascinent.

Art mineur

-Gérard,

tu dis souvent pratiquer un "art mineur".Pourtant, la musique moderne,

le cinéma et même la bande dessinée peuvent déclencher

des émotions, des sensations d'admiration chez des gens qui, par

exemple, ne ressentiraient

rien devant une toile ou à l'écoute de musique classique.

Ne crois-tu donc pas que, plutôt qu'art mineur, il

faudrait utiliser le terme d’ « art nouveau »; et que, tout comme pour

la musique classique, le temps sera juge et choisira les meilleurs ?

-Effectivement, certaines personnes ont la faculté de faire ressentir des

émotions au travers du cinéma ou de la pop-music ... mais pas avec du super 8 ! Or, ce que je fais, avec quatre ou cinq musiciens,

ce n'est même pas, pour moi, vis-à-vis des superproductions américaines, ce que

représente le roman par rapport au livre

de philosophie! En effet, dans le public,

tout

est colporté, mélangé, mixé avec toutes

les images des baladins

modernes, troubadours lamentables qui sont rive gauche depuis des années.

En tant que chanteur français, je fais de

la "variété française", art grotesque et

dérisoire. Cela n'a rien à voir avec la dimension des Américains ou de gens comme

les Bee Gees, McCartney dont les shows

sont de pointure internationale. Et même si mon public

est touché émotionnellement, je persiste à penser "art mineur", car, si

je me réfère aux chiffres de vente, je ne vends pas trois millions d'albums, loin

de là. Donc, dans cette mesure, Jean- Christian

Michel est infiniment plus important que moi. Cette analyse

est froide, bien sûr, mais honnête. Les Américains, par contre, consacrent leur

vie entière à la musique, ils travaillent, vivent ensemble, chez eux, en studio,

en concert, sur la route.

On ne peut pas non plus dire "art nouveau".

Lorsque j'avais 18 ans, la pop-music était nouvelle ... aujourd'hui, non seulement

il n'y a pas moyen d'innover au niveau technique, mais de

plus je ne parviens

pas à retrouver les novations de mes débuts ! La vidéo, par exemple, est, au niveau

technique, un pas en arrière; le son, quant à lui, s'est enrichi de "gadgets",

mais il se détériore. Il y a quinze ans, avec un 2 ou un 4 pistes, on avait une

qualité de définition du son qu'on n'a plus aujourd'hui, et que l'on compense par

des artifices. On n'arrive pas à conserver l'acquis !

Violence de mots

-C'est apparemment la première fois que tu dégages

une telle violence des mots : "Manteau rouge" et

"Musique dans la tête", alors que la violence

était restée jusqu'à présent instrumentale…

-Lorsque j'ai écrit "Manteau rouge", j'ai

vu la façon d'agir de certains journalistes dans les premiers

camps cambodgiens. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le correspondant de presse

qui doit pondre trois lignes lamentables.

On ne peut pas parler de ces choses sans être violent.

-Pourtant, tu aurais pu déjà glisser de telles choses

dans "Royaume de Siam"?

-Non, car à l'époque,

il y a trois ans, il n'y avait pas les problèmes que l'on sait. De plus, je n'avais

passé que quinze jours en Thaïlande, et quelles que soient les horreurs que j'ai

pu voir depuis, il n'y a pas un mot à changer dans cet album. Le nouveau complète

le précédent; le problème est d'avoir une violence humaine, chaleureuse et cohérente,

sans aligner des mots gratuits. J'ai attendu de vieillir un peu avant d'exprimer

ce genre de choses; je viens de plus en plus vers des textes

simples mais précis.

-L'album "Royaume de Siam" semble empreint

d'une sorte de fatigue, de lassitude.

Est-ce exact ?

-"Y'a une route" est mon dernier album en haut de la pente. Tous

les autres sont effectivement un peu "fatigués" ... ce qui ne veut pas

dire qu'ils manquent d'imagination, mais parce que, pour moi, ils ne sont plus réellement

neufs. "Royaume de Siam" est peut-être plus serein, et dans

l'ensemble cet album a été apprécié et a même ouvert une brèche chez des gens qui ne

me connaissaient pas ou qui me trouvaient trop marginal ou agressif. C'est aussi

à partir de "Siam" que j'ai commencé à écrire des chansons que d'autres auraient pu faire ....à trois ou quatre

phrases près. Avant, je savais faire "La mort d'Orion" mais je ne savais

pas écrire de chansons comme "Le jour

où tu voudras partir".

-Passons rapidement sur un détail, concernant une

question que l'on t'a souvent posée : en

effet, tu te réfères à McCartney, alors que pourtant tu ne t'es jamais permis ses

faiblesses, et que, de plus, "Il voyage en solitaire" est totalement proche

de "Imagine", c'est-à-dire de Lennon ?

-On ne peut pas se permettre de juger McCartney,

car il est vraiment très haut. On ne peut pas juger Dieu, car l'on n'est pas Dieu

! On n'a ni les tenants, ni les aboutissements

nécessaires

pour savoir s'il aurait dû sortir tel disque ou tel autre.

-Apparemment, le voyage atteint aujourd'hui une grande

place dans ta vie.

Tu y passes les trois quarts de ton temps?

-Non, pas du tout! Je ne pars jamais longtemps, car

la vie, telle que je la vis, est... invivable, de l'autre côté du Pacifique.

Confronté à la réalité

-A quel niveau définis-tu l'enrichissement ainsi acquis?

-J'ai enfin été confronté à des problèmes vitaux. Il n'y a que dans ces pays

que l'on est confronté à la réalité quotidienne; ces gens vivent dans le risque et chez eux, la

haine c'est la haine, l'amour c'est l'amour, la faim c'est la faim, la misère c'est la misère. Ici. on ne connaît rien

que de la vraie pauvreté, de la vraie faim, de la vraie joie ...

-Crois-tu avoir trouvé dans le Siam un endroit privilégié

?

-Je suis allé principalement en Asie, et jusqu'à présent,

parmi tous les pays visités, c'est la Thaïlande qui m'a semblé

le pays le plus

fascinant pour un artiste.

-Quelle est la principale raison qui te pousse à te

désintéresser du disque : le manque de foi en ce que tu fais, voire manque d'inspiration,

ou déception vis-à-vis d'un public encore trop restreint?

-Ni l'un, ni l'autre! Au contraire, j'ai de plus en

plus d'inspiration, car j'ai chaque jour des idées et des ébauches de chanson ...

De plus, le disque est peut-être la seule chose que j'aime, et mon plus grand pied est de rentrer

en studio et d'enregistrer, chanter et jouer

avec de bons musiciens. Le principal problème est que cela coûte de plus en plus

cher de pouvoir enregistrer. De plus, les

gens avec qui je travaille

sont déjà bien engagés, ils ne sont pas libres en permanence. J'aimerais pouvoir

travailler dans les mêmes conditions qu'il y a dix ans, mais c’est beaucoup

plus difficile de trouver d’excellents musiciens disponibles.... En Asie, les gens ne font rien, sont assis toute la journée; cela donne envie de peindre,

de faire de la musique. Dès que l'on revient à Paris, il faut discuter, négocier,

parler contrats; cela m'oblige à réveiller une part de moi-même qui n'a rien à voir

avec l'artiste, que je préfère laisser dormir.

-Reconnaissons-le, aucun album de Manset ne s'est

démodé; pourtant, chacun est un témoin du moment précis où il sort.

Comment fais-tu pour "coller" à l'époque

strictement contemporaine, puisqu'à tes dires, tu n'écoutes pratiquement pas ce

que font les autres musiciens?

-Peut-être cela vient il principalement des textes, car, finalement, depuis

dix ans, c'est toujours les mêmes guitares, les mêmes batteries et les mêmes pianos.

-Oui, mais leurs "couleurs" en sont différentes

sur chaque LP ...

-Disons que je soigne l'emballage; je sais trop à

quel point on tombe vite dans la répétition, et j'essaie d'avoir un matériel différent,

principalement au niveau de

l'angle sous lequel on le voit. La pochette

et la présentation sont aussi capitales.

Confort

-Vis-tu confortablement ?

-Je pourrais bien sûr vivre beaucoup plus confortablement,

mais, pendant dix ans, j'ai

travaillé comme dix, j'ai appris à négocier

des contrats. Par rapport à d'autres artistes, je suis assez

privilégié car j'ai évité de tomber dans les pièges évidents et de me laisser enfermer

dans un système "showbiz", Il faut savoir s'organiser; quand nous avons

créé le studio de Milan, de même que lors de la réalisation de mon film, on s'est

débrouillés sans

véritables moyens financiers.

-Tu ne fais plus de productions. Cela ne t'intéresse

plus?

-Non, c'est surtout que je n'ai trouvé personne de très intéressant. Je n'ai pas cherché beaucoup, non plus ! Certainement qu’en

traînant à droite, à gauche…

-Revenons à une question moins

"terre à

terre". Tu cites parfois Dieu dans tes textes, mais tu restes assez

vague. Est-ce pour toi une notion imprécise, ou même qui ne te touche pas ?

-Lorsque j'étais plus jeune, le côté ésotérique, le

décorum, le mystère qui entourent la notion de Dieu m'intéressaient un tant soit peu. Mais finalement,

l'existence, la non-existence, la

foi ... tout ça ne m'intéresse pas, car cela fait partie des lieux communs. Sans

parler du bouddhisme, il me semble plus facile de vivre comme eux, c'est-à-dire en

considérant la religion comme une forme de superstition, tout en restant en parfait

accord avec soi-même.

-Les gens qui ne te comprennent pas, qui ne te connaissent

pas, ont tendance à te ranger parmi les bizarres et les marginaux, alors qu'en fait

tu es simplement et apparemment le contraire.

-II n'y a pas de comportement plus normal que de

vivre comme on l'entend. C'est un privilège, mais les gens n'aiment pas les privilèges.

Dans l'artistique, on s'extrait du monde normal pour se mettre d'office dans la

position de privilégié ... Mais, même dans l'artistique, beaucoup

n'assument pas leurs privilèges jusqu'au bout, et se laissent "bouffer"

en route; ils capitulent lorsqu'on souhaite modeler leur musique. J'ai refusé de

capituler, et c'est pour cela que je passe pour égocentrique.

Propos recueillis par Daniel LESUEUR (Le Magazine de la Discothèque n° 23 / Juin 1981)

**********************************************************************************************************

Un nouveau disque, un film, les loups, quelques mots sibyllins et le ciel va tomber

Gérard

Manset : la ligne de fuite

Et c’est comme une gangrène

blanche. Quand le silence gagne. « Quand le silence même se

tait ! »

Les bruits qui meurent, les

tympans qui se couvrent, les pièces qui se vident, la vie qui s’estompe. Gérard

Manset murmure dans un recoin et Kafka

écrit : « L’insatisfaction dont une rue offre l’image :

chacun lève les pieds pour quitter la place où il se trouve ». Tout

s’effrite. Il ne reste, dix ans après, que des ombres. Portées. Des restes de

rien dont le dernier album, couleur fin de siècle de Manset- « L’Atelier

du Crabe » - et son premier film- « Le Masque sur le Mur » -

disent les fastes tristes : « Dans la maison abandonnée/On

entend ses pas résonner ». Beckett en rock. « J’aurais voulu écrire « Oh

les beaux jours », avoue l’auteur de « Rien à raconter », qui

précise : « Tout le reste est à jeter ».

« Il fait le même disque

depuis dix ans ! » protestait hier un garçon raisonnable, s’étonnant

de l’intérêt un peu obséquieux et démonstratif qu’un lot d’indéfectibles

fanatiques porte contre vents et marées à ce prince des ténèbres du rock

français. Ce n’est pas tout à fait ça…Mais, justement !.

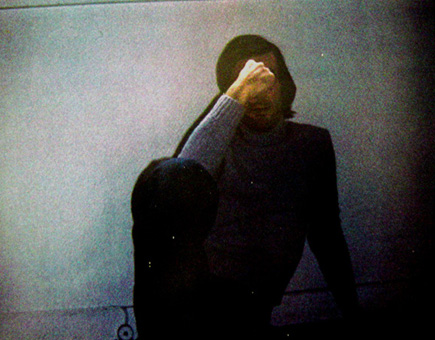

Qui est-il ? Où vit-il ? Que

fait-il ? Pourquoi existe-t-il ? Des réponses à ces questions posées

au maître du mystère en manteau de cuir, dépend le sort de quelques milliers de

fidèles fanatiques penchés jour et nuit sur ses grimoires et ses ondes rock

hiéroglyphiques sous le signe du cancer. Manset fait mine de tout dire :

« Il n’y a pas de secret Manset… » affirme-t-il « Et je le

prouve ! ». Il se rase, rudement, au rasoir mécanique, le visage à

découvert (l’a-t-on bien noté : il est désormais glabre). L’image est

belle. C’est le film du Crabe. La mèche noire relevée, le voyageur du couloir

s’oint le menton et les lèvres de mousse à raser. Pour, peu à peu, creuser à

coups de lame dans la neige. Artificielle. « Je ne passe pas mes nuits

dans les studios ». On entend monter une rumeur superbe. C’est

« Caesar ».

« Caesar », le

chant le plus sombre et le plus ésotérique de la saga du crabe. Et tandis que

les chœurs en latin déferlent, tandis que l’invocation à « César »

l’absolu inondent la salle, la caméra plonge dans les entrailles de la mélodie

sacrée. Studio bouleversé, consoles éteintes, baffles mortes, imaginations

tuées, casques vides, guitares sans têtes, oiseaux sans cordes. On voit des

murs rouges, on voit des peintures à bout de nerfs, on voit une de ses deux

filles, on voit sa femme blonde.

L’instant d’après, il se perd

encore dans la neige avec la bise aux lèvres. Il chante comme il gèle :

« Je n’ai pas peur du jour ». Il vous démontre sa vie normale. Mais

lorsque la voix qui l’interroge se fait trop pressante, lorsque l’investigation

trop inquisitrice, il dit quelque chose comme : « Ma vie privée, je

ne pense pas que vous puissiez la comprendre. J’ai déjà assez de problèmes pour

la comprendre moi-même… ». Un pan de voile soulevé. Et tout retombe.

Gérard Manset, un instant

pétrifié, se tait soudain à la recherche d’un mot, d’un sens suspendu, en

détournant le regard. Il dit : « Il n’y a rien à dire. Rien à

ajouter. Il suffit d’entendre « Y’a une route » ; « Y’a une

route » ? Bon. C’est tout. « Y’a une route ». Il se tait et

une porte de voiture claque. C’est un film décroché.

MARTYRISER

-Ton bestiaire fantastique,

Le Crabe, en premier ?

-Le Crabe, c’est le Cancer.

Mon ascendant. Le Lion, il n’y a pas d’explication à donner, mais le cancer, il

y en a une. Le trait principal du cancer, c’est …la lune. Donc, la nuit :

Introversion. Signe tourné vers l’intérieur. Et surtout, c’est la patte. La

pince. Donc mobilité assez lente, poids et saisie. Une fois qu’elle a attrapé

quelque chose, la pince ne s’ouvre plus. Dans ma vie, je crois n’avoir rien

entrepris que j’aie abandonné par la suite. Il y a deux catégories de gens :

ceux qui, pour avoir quelque chose d’autre, sont obligés de faire une

« substitution », de perdre un élément en le remplaçant par un autre

élément. Et ceux qui gardent l’élément ancien et qui y ajoutent l’élément neuf.

Moi, le crabe, j’ajoute des choses. Je fais un tas. Ma vie n’est qu’un tas.

- C’est contradictoire avec

la stratégie du voyage et de la fuite, ça ?

- Non. Justement, j’essaie de

concilier. Mais, c’est de plus en plus difficile. Mais même si ça et ça, c’est

contradictoire, même si l’on me dit : « Tu ne peux pas avoir les deux

en même temps », je dis : « Si ! ». Et je veux les

deux.

-Le Crabe, tu le fais crever

dans le film ?

-Oh…Parce qu’il est sur le

dos ? C’est des images tout ça !

-Qui a demandé qu’on fasse

ces images ?

-Moi. Mais bon… Je voulais

juste le couper en deux. Le martyriser un peu. Ce sont des symboles… Il est sur

le dos, il est sur le ventre, il bave. Bof. C’est facile. Il ne faut pas

chercher des sens cachés. Ils y sont, les sens ! Il peut y en avoir mille.

C’est juste efficace.

-Le poisson.

- (Manset sourit et fait

silence). Là, oui ! Le texte est limpide : « Poisson aux ongles

qui cassent ». Il y a surtout la notion d’Océan. Ce qui est important, ici,

c’est : « La mer descend ». Il y a des images Thaï qui

représentent Bouddha…. Je ne sais plus ce qu’il a fait comme traquenard…. Et il

y a la Déesse Terre. Elle tord sa chevelure, et de sa chevelure naissent les

océans. Sur les représentations Thaï, on voit les océans représentés par des

vagues, avec des poissons –des têtes de poissons- qui sortent de l’océan. Et

ils ont toujours des profils très particuliers. Ce ne sont pas toujours des

femmes… Parfois, ce sont d’autres animaux, des démons.

-Mais, tout ça, c’est mi-

conscient mi… ?

-Pfff… Ça vient on ne sait

pas trop comment. Là, par exemple, il y a une nouvelle chanson que je n’ai pas

mise sur le trente : ça s’appelle : « Les Loups ». Il

existe un certain nombre de figures, d’ustensiles à ma disposition et j’y viens

quand c’est nécessaire. Je fais ma cuisine avec.

L’ALCHIMISTE

-Et les mots clés, la

Mer ?

-C’est le cancer. Le cancer,

c’est l’élément marin, la mer, l’eau. C’est le regard tourné vers l’enfance… On

ne vit que dans l’enfance. C’est une des raisons pour lesquelles je suis obligé

de me fabriquer des souvenirs. Pour me fabriquer des souvenirs, je suis obligé

de fabriquer des objets. Parce que les « objets » sont les seules

traces. Ils évitent de parler et ils restent.

-Les trafics de studio, qu’est-ce

qu’il en est exactement ? Manset, magicien de l’électron ?

-Manset magicien, il n’a pas

duré longtemps ! La seule fois où j’ai trafiqué –ce qui n’était même pas

du trafic d’ailleurs-, la seule fois où j’ai coupé des bandes, c’était

« Orion ». Je voulais arriver à avoir un puzzle qui me satisfasse. Je

voulais des petites ambiances, des échos, des machins.

Depuis, jamais de ma vie, je

n’ai fait un seul trafic ! Si on appelle « trafic » le fait

d’avoir mis un deuxième piano qui était décalé dans « Le voyage en

solitaire ». Si on appelle trafic, le début de « Le Temps Te

Vide » avec les violons à l’envers en les ralentissant ! A ce

moment-là !... Mais ce n’est pas du trafic, tout ça. C’est simplement se

servir de ce qu’on a pour faire passer exactement ce qu’on veut. Dans les temps

qu’il faut : avec la vitesse qu’il faut : avec la longueur qu’il

faut. Les mixages, oui ! Je fais des mixages, je les ai toujours faits.

Mais depuis que j’utilise le Studio de Milan, depuis « Le Voyage en Solitaire »,

même en vingt-quatre pistes, je n’ai fait que courir après la technique !

J’ai toujours eu le dixième, ou même le vingtième de ce qu’il y a comme

matériel dans les autres studios. Ce que j’avais fait en 68 –en 67, même !

- dans un studio quatre pistes, j’attends depuis quinze ans de pouvoir le

refaire ! Tout compresser, comme dans « Le Paradis

Terrestre » - à un moment, il y a des couplets qui reviennent, au

milieu du refrain entre les phrases : ça, c’est compresser une voix au

mixage- je pouvais le faire en 68- ça n’avait jamais été fait à ce

moment-là : personne ne pouvait même oser imaginer chose pareille ! -

et je n’ai jamais pu le refaire depuis !

-Ce n’est pas un choix

déterminé ! C’est les circonstances ?...

-Voilà. C’est pour ça que je

me suis cantonné, sur les trois derniers centimètres par exemple, dans un

matériel de chansons où il n’y a pas de trafic à faire.

LE SOLEIL ET LES VISAGES

-La sculpture ?

-Je me suis un peu détaché de ça, maintenant, pendant un

moment, je collectionnais des choses. J’ai regretté de ne pas pouvoir

collectionner certaines autres. Je me suis demandé, dans le cas où j’aurais

beaucoup d’argent un jour, si je m’achèterais une toile de Van Dongen, une

toile de Matisse, une toile de Braque, si j’aurais une statue de Donatello…. Et

puis je me suis complètement détaché de tout ça. Je ne vivrai pas, je ne

vieillirai pas, dans une maison entourée de vieilles fouteries. Ce sont de

vieilles fouteries, pour moi, maintenant. Même s’il s’agit de Braque ou de

Donatello, je précise. Quand je disais que je crois à « l’objet »,

j’y crois, parce que je sais que c’est le seul moyen de transmettre quelque

chose aux autres. Mais je garde les objets en question à cause de ce que j’ai

dit tout à l’heure du cancer : parce que ce sont « les miens »,

parce qu’ils me rappellent une certaine jeunesse, une certaine enfance, un état