Gérard Manset

portrait d'un homme sans visage

échanges avec les journalistes.....

VOYAGE

EN SOLITAIRE : MANSET DE RETOUR

09/11/1998 -

Chanteur atypique, encensé ou haï, distant car discret, Manset sort des disques au compte goutte et c'est toujours un événement.

Il vient de signer un titre pour Jane Birkin ("Si tout est faux"). Il sort un nouvel album.

La matière de "Jadis et naguère", puisque c'est son titre, Manset l'a accumulée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

D'après lui, il a encore plein de choses en stock. On veut bien le croire tellement "Jadis et naguère" ressemble à naguère.

En l'écoutant, on ne risque pas de se tromper. Du vrai Manset, comme on aime (ou comme on déteste).

La voix vaguement en retrait. Une direction musicale assurée. Pas de surprise.

Juste le sentiment de réentendre une vieille connaissance

Ses pérégrinations à Cuba, Saint-Domingue, le Brésil, le Cambodge, la Birmanie, le Paraguay ou la Bolivie

l'ont mené en quête d'un paradis terrestre.

"Il faut l'avoir connu soi-même/Loin de tout loin des hommes loin de la société" (Vahiné ma sœur).

Mais Manset rêve d'amour. C'est sûr. Et depuis longtemps.

"On dit l'amour est aveugle/Et qu'il n'a ni foi ni loi/A cette lumière s'abreuvent/Ceux qui ont faim de froid" (L'amour est aveugle).

Les thèmes de prédilection n'ont presque pas changé en fin de compte.

La recherche de clarté et de pureté pousse l'artiste à rester en retrait de son travail.

Donc, peu de promo (pas de télé) et surtout pas de scène. L'idée lui paraît presque incongrue. Ses propos en la matière sont suffisamment explicites :

"Je trouve impudique, ridicule de chanter face à un public". Pas question de céder aux us et coutumes du métier. Dommage pour nous.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au pays des songes. «Jadis et naguère» comme un éternel cabotage «en solitaire».

par BAYON (17 OCTOBRE 1998)-Libération

par BAYON (17 OCTOBRE 1998)-Libération

Autour d'un nouvel album, «Jadis et naguère», rencontre avec l'immuable Manset.

L'écoute du seizième Manset est flottante. Au diapason du titre-remorqueur repris de Verlaine, c'est comme un test audiométrique avec hémotympan et vague. Des signaux passent, des aigus moussus, des mots et des images glissent, impressions-sons. Sept morceaux fleuve. Entre ouverture intemporelle de guitare «ligne claire» (Jadis et naguère) et intro de batterie (l'Amour aveugle), une pavane pour limonaire (Oraison), un rien de furia rock (A quoi sert le passé), une méditation stagnante (Comme le buvard boit l'encre) et un «Guerrier de l'inutile» en envoi, déboussolé tel l'esquif courant sur son erre, on croise tantôt un paysage inconnu, tantôt des airs d'antan. Ce qui déporte ainsi, reporte à Jeanne la folle notamment, c'est Vahiné ma soeur. Long soliloque (9'18) pour claviers, cordes et litanies, cette «immersion en régression tropicale et foetale» replonge dans l'écriture automatique 1972 pour regagner à la «nage» le «paradis» forcément perdu, «l'île» du Tendre «loin de tout». Ce registre de valeurs primaires, de «délices sans colère», de «méchante fleur» et de «jeu», d'origines heureuses quand «l'homme était guerrier / la femme était mère» (comme au Rwanda ou en Iran?), c'est celui de la nostalgie assumée. Cela donne une vision («On entend les boeufs qui beuglent / Les chevaux hennissent d'effroi»), et puis quelque verbosité. Citons: «C'est peut-être l'Asie, ou bien l'Océanie, ou bien ailleurs / Mais c'est dans tous les cas sur terre et c'est ou bien c'était Le paradis» Pour une élégie qui annonçait: «Ca n'est pas compliqué»" Charme fluctuant. D'une façon ou d'une autre, c'est là, dans ces «dérades», comme on dit chez Rimbaud «bateau ivre», que réside le charme fluctuant du dernier Manset. Comme le projet même, la mélodie, l'orchestration, le récitatif entremêlés jouent l'un contre l'autre, trains de bois entrechoqués, vocables vaticinant un peu à la dérive, parfois «dedans», noyés, méandres du son tiraillé entre électrique ou classique, envolées orchestrales et riffs plaqués.

Peut-être «gonflant» au total, comme toujours, l'appareil, grosse machine grise et pittoresque, à l'image d'une «jangada» (villes radeaux fantastiques de l'Amazone chantées par Jules Verne), se meut par masses, nébuleuses, «mouvements» lents et bouchonnants plutôt que chansons au sens pop. L'expression est empreinte de didactisme, quitte à toucher à ce prix, par moments de grâce noire, cuirassé touché-coulé de l'enfance (Quand il était gosse), mélancolies «D'une vie sans saveur / Où tout art est fini»,«Sinon l'espoir que tout finisse / Que tout se mélange et s'enfonce / Dans le sable et la sciure, et la roche et les ronces.» On croirait voir passer, au bord d'un rio en crue, de ces amas de brousse, d'algues, de glace peut-être, atolls déracinés voués à disparition, avec leurs reliefs ébouriffés, microsystèmes technologiques, avec leurs mâtures hérissées et des noeuds de liane à la traîne comme des falbalas croupis, chaluts à rémoras et remords musicaux. «Le passé / Les saisons / La maison / Dérive / Dérive.»

Ces «rivages de Cebu», ces Manseta incognita, s'envisagent avec circonspection. Comme des curiosités réservant fondrières sonores, «traces de boue», «pluie fine et glacée», lubies, canards. Une rumeur monte de ces volières, ces toupets livrés au courant. Un «chien» s'éloigne«à pas feutrés dans le noir» «des hommes et de la société». Autant d'animaux, autant «d'humains», autant de mots. Sans queue ni tête, surgis de «l'au-delou», voilà des «salaisons», une «soupe à la grimace», un «Sonotone»...

«Et tout ça, ça mène à quoi?» Terre à terre et perdu, entre Trafic de Tati et Afrique de Roussel, au pays Manset.

**********************************************************************************************************************

Manset voyage toujours en solitaire

par Bernard

LESCURE (DIMANCHE 18 OCTOBRE

1998)LA DÉPÊCHE

Cinquante-trois ans et toujours aussi mystérieux. Gérard Manset. Mais c'est sa façon à lui de faire de chacun de ses nouveaux disques un événement. Et il a raison, puisque ça marche... La preuve encore une fois, ce tout dernier album-boitier argent, sorti il y a quelques jours à peine avec pour unique message de sa maison protectrice : « N'attendez rien de nous : tout est dans le disque… » Tout, sauf sa photo une fois encore !

Ben oui: tout ce que nous savons déjà depuis belle lurette : que Gérard Manset n'aime pas le spectacle (voir un artiste qui gesticule sur une scène à trois kilomètres. quel intérêt ?) et encore moins « les paillettes, les lasers et la sono à fond -la maladie du siècle » et qu'il ne sait pas faire non plus de chansons courtes (ici, entre 4'07 et 8'24). Tout ce qu'il nous avait aussi déjà chanté hier dans « Paradis » (CD « La Vallée de la paix ») -Je suis né dans un monde austère plus lugubre qu'un monastère — et qu'il reprend aujourd'hui en sept morceaux (il déteste aussi le mot chanson) d'une forme nouvelle mais traitant, finalement de ces mêmes thèmes qui lui sont toujours très chers : « J’ai rêvé de couleurs, d'oiseaux de paradis »(« Vahiné ma sœur » ), « Le monde est fou » (« Jadis et naguère »), « A quoi mènent les règnes, les rois, les reines, les bouffons se défont quand même » (« Comme le buvard boit l'encre » ), « les années passent, ne reste à la place que la soupe à la grimace »(« Quand il était gosse »), « Vous n'avez pas raison, toujours il y eut saisons qui se suivent et s'enchaînent, vous n'empêcherez pas » (« Oraison »). « On dit l'amour est aveugle mais il faut bien croire qu'il voit » (« L'amour aveugle »).

Les mêmes images, la même musique

Toujours les mêmes images, bien sûr, mais c'est bien normal puisque Manset reste toujours Manset, comme Brassens restait Brassens. Toujours la même musique aussi puisqu'il a toujours résisté à l'envie « d'entrer dans la bagarre technologique ».Toujours la même façon de laisser trainer sa voix aussi, légèrement chevrotante, joliment enrobée d'écho, de violons (« Vahiné ma sœur ») et de cordes de guitare acoustique (« Oraison ») et parfois un peu plus aigüe et plate, sur « L'amour aveugle » notamment.

Mais - et là est toute la différence aujourd'hui avec ce qu'il nous avait offert jusqu'à présent : un univers sonore (orchestrations, mixages, tons de guitares en saccades) complètement nouveau et que l'on avait déjà senti frémir dans « La Ballade des échinodermes » un titre hélas ! et une fois encore qui avait échappé à tous les programmateurs radio.

« Quand il était gosse, chante Gérard Manset, pour finir en beauté (et en 8'24 !), il voyait passer les caravanes comme un chien qui rongeait son os… ». Un minimum de mots, toujours, pour dire beaucoup de choses. Superbe tournerie dont il a la magie. Superbes chœurs. Allez, celui-là, pour la musique et l'autre aussi pour les mots (« A quoi servent les phrases, les verbes les brins d'herbe qu'on écrase, la foule qu'on foule ») (« Comme le buvard boit l'encre »), je les remets un coup sur ma platine.

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************

GÉRARD MANSET CHANTE ICI ET MAINTENANT

LE MONDE | 14.11.1998 | Par VÉRONIQUE MORTAIGNE

GÉRARD MANSET est un homme autoritaire. Il impose à ses laudateurs comme à sesdétracteurs, tout aussi nombreux, le respect dû à son travail, un travail d'artiste, d'artisand'art, dont on n'aura jamais le droit de dire qu'il n'est pas digne. Grand critique de la manipulation médiatique, opposant farouche à l'impudeur de la chanson, à ses gesticulations scéniques, ses obscénités de ton, Gérard Manset dévie d'emblée toute critique vers le paradis perdu des intentions pures (les siennes).

A ceux qui voudraient trouver dans cette constante mise hors d'eau les traces d'une paranoïa galopante, d'une aigreur poignante peut-être, les chansons de Gérard Manset opposeront un mur de naïveté quasi rousseauiste.

Centaure, la tête dans un futur étoilé - ou un passé mythique, c'est la même chose -, Manset expédie sa voix tremblée, livrée à elle-même, et ses arrangements de guitares volatiles vers des ailleurs fléchés par lui seul, tandis qu'il se fixe au sol grâce à une rythmique carrée (A quoi sert le passé ?) et au bon sens d'un ordre naturel où les bœufs «beuglent/Les chevaux hennissent d'effroi ».

« En ce temps lointain/Qu'on nomme naguère/Qu'on nomme jadis/Où l'homme était sur terre/Parmi les délices/Sans colère... En ce temps-là, l'homme était guerrier/La femme était mère » : le paradis post-Adam et Eve et ante-féministe de Gérard Manset fait l'impasse sur la guerre du feu, les guerres de libération, la guerre automobile, pour ne retenir que l'idée de « ce qui fut », et s'est perdu.

Manset chante à l'imparfait. Jadis et Naguère, titre emprunté à Verlaine, sème une confusion volontaire entre le lointain (jadis) et le récent (naguère). Ce qui est aujourd'hui fut hier, ce qui sera demain est aujourd'hui : Gérard Manset, voyageur impénitent, parti sans cesse à la recherche de la vérité de la vie sous des cieux moins encombrés par les vices modernes (Le Monde méchant), cultive le jet-lag, la confusion des fuseaux horaires. Dans son intransigeance, il fait l'impasse sur le présent et continue de prendre pour repères fondateurs Orion ou Lumières.

UN PRÊCHEUR DE L'ABSOLU

On peut contester cette façon de penser en bloc - les bons, les méchants, les anges et les démons, la pureté et la déviation. On peut douter de cette vision somme toute impérialiste d'un tiers-monde où survivraient encore de bons sauvages, de jeunes créatures graciles et symboliques « contraires de l'ennui » (Vahiné ma sœur), long délire de neuf minutes où la voix est livrée à elle-même, insupportable prêchi-prêcha).

Mais on doit reconnaître à Gérard Manset le mérite trop rare d'avoir une pensée, et une agilité poétique pour l'exprimer, ce qui n'est pas si courant dans l'univers promotionnel et formaté d'aujourd'hui. Manset incarne ainsi la permanence de Manset.

Gérard Manset n'est jamais meilleur que dans l'exercice de la rigueur protestante qu'il a fait sienne depuis son apparition dans la musique française et qui empêche, jadis comme naguère et comme maintenant, toute représentation graphique de Dieu et de ses saints, du chanteur et de ses instruments.

L'illusion - Et si tout était faux ?, demande Manset dans la chanson qu'il vient d'écrire pour Jane Birkin - guette au coin des mots et des notes. Il faut donc passer le mur de l'inconnu, explorer le monde en se raccrochant à des repères (la pureté, l'obligation d'être soi, les animaux, la terre).

Voilé, déjà dit, Jadis et Naguère récapitule le parcours intérieur d'un têtu chronique, un prêcheur de l'absolu.

Il y a dans Matrice, dans Revivre, comme Dans le royaume de Siam ou La Vallée de la paix une indéfectible envie de retrouver l'état de poussière plutôt que de subir encore les humeurs guerrières d'hommes fous ou d'accepter de se constituer «prisonnier de l'inutile».

Cette inflexibilité sans mansuétude produit aujourd'hui encore les chansons les plus belles, les plus liquides, avec les mots de l'évidence : « La nature est amour, or la nature a peur, c'est donc l'amour qu'on tue » (Oraison).Ces chansons à flux tendu ne s'échangent à aucun box-office, même si Il voyage en solitaire, comme ici Jadis et Naguère (la chanson-titre) ont le profil des mélodies entendues qui ressurgissent au fond du corps sans crier gare, pour une joie, pour un spleen soudain.Manset ne joue pas la révolte. Il se tient droit. Dans les lumières, sur la route, noyé dans les synthétiseurs ou les guitares, dans le verbe ou dans le bruit de fond de la civilisation du Net.

MANSET: Jadis Et Naguère

par Alain Rived ( Vinyl n°24 nov.déc 1999)

Jadis Et Naguère / L’Amour Aveugle / Vahiné Ma Sœur / A Quoi Sert Le Passé ? /

Oraison / Comme Le Buvard Boit L’Encre / Quand Il Etait Gosse. (45’12”).

(EMI Music - 1998)

Inutile

de chercher quelque référence à Verlaine dans le dernier

opus de Gérard Manset, "Jadis Et

Naguère". En janvier 1885, le recueil au contenu disparate paraissait

aux Editions Vanier. Qui aurait imaginé, 113 ans plus tard, qu’un poète

inspiré assurerait la pérennité d’un titre par ailleurs dévolu au passé

?par Alain Rived ( Vinyl n°24 nov.déc 1999)

Jadis Et Naguère / L’Amour Aveugle / Vahiné Ma Sœur / A Quoi Sert Le Passé ? /

Oraison / Comme Le Buvard Boit L’Encre / Quand Il Etait Gosse. (45’12”).

(EMI Music - 1998)

Aucune référence donc au poète maudit, si ce n’est une fraternité du vide et de la dissolution. Le passé tient, dans tout l’album, une place privilégiée. La pureté d’autrefois, la folie d’aujourd’hui (thème récurrent chez Manset), fabriquent au cœur de l’homme un creuset d’amertume et de mélancolie que la musique de "Jadis Et Naguère" transcende génialement. Le monde est fou, nous le boirons jusqu’au bout, sur cette Terre où l’amour et la guerre sont tellement indissociables qu’ils inspirent à Manset la pertinente réflexion sur L’Amour Aveugle : “On dit l’amour est aveugle Mais il faut bien croire qu’il voit (...) Une flèche dans son carquois Et tout ça mène à quoi...”

Le sentiment de vanité profonde est endémique dans l’univers Manset. "A Quoi Sert Le Passé ?", si chacun fut pâtre ou berger, quelque chose a bien dû changer qu’on ne reconnaît plus. C’est cette désaffection qui vaut à notre artiste ses plus vibrantes évocations : “Mais tout se dissout tout s’est bu. Comme une coupe de ciguë. Jusqu’aux ors de Mysore. Jusqu’au rivage de Cebu...”

Un royaume du sud de l’Inde, un port lointain d’une île du Pacifique, et nous voici plongés dans les tahitiennes mélopées de "Vahiné Ma Sœur", 9’18” d’un ensorcellement qui justifie l’immense talent de l’artiste. Il n’est pas que la musique, profonde, somptueuse, qui participe du sortilège. Les paroles y sont aussi définitives qu’un couperet sur des lianes :

“Parce qu’il n’y a pas là-bas de solution, parce qu’il n’y a pas d’idée, pas de sermon, rien d’autre que le jeu, que le respect des poissons dans l’eau claire et des oiseaux de feu...”

La naïveté des autochtones est magnifiquement restituée : “Avec sa vahiné, ses sœurs, avec la vie de ce village, alors qu’il songe qu’il est en paix, qu’il nage, va rejoindre cette île, s’enfuir de l’univers méchant...”

Parfois s’échappent des envolées qu’on devine auto- biographiques :

“Le plus dur n’est pas la mort

C’est d’être en vie

Tout en sachant qu’elle est là-bas

Qu’elle pleure, Qu’elle a les mille soleils Les mille couleurs

Que rien ne sert à rien...”

Cette dernière parole résume efficacement la disposition d’esprit de l’auteur. Sa philosophie de l’inutile transpire dans chacun de ses textes, chacune de ses partitions. Ayant absorbé la lie de ce monde, la sudation rejaillit dans sa création, "Comme Un Buvard Boit L’Encre". Un rythme lent, martelé, égrène un condensé de mots sans appel :

“J’ai laissé passer le passé, les saisons, la maison dérive, dérive...”

Et cette dérive n’est pas, loin s’en faut, dénuée de beauté. Elle drive sa nonchalance aux funèbres accords de L’Oraison :

“Vous n’avez pas raison

C’est bien une oraison

Celle du monde qui se meurt

Vous voudriez qu’on rie

Mais on se pince, on pleure

Sur le pas des maisons.”

Lancinante, splendide, la mélodie s’attarde au bord d’une étrange maxime : “La nature est amour, or la nature a peur, c’est donc l’amour qu’on tue.”

Nous sommes loin des illusions de l’enfance, et l’on doit à Manset ce monument de 8 minutes 24, "Quand Il Etait Gosse". Magnifique tableau d’un enfant déjà marginal (“les cheveux en brosse, mauvaise volonté, comme un chien qui rongeait son os...”) et imaginatif, livré à l’exotisme de ses lectures (“Il voyait passer les caravanes, les arbres penchés, les savanes...”). Puis cette inexorable défection des promesses aventureuses (“Mais les années passent / ne reste à la place / Que la soupe à la grimace...”).

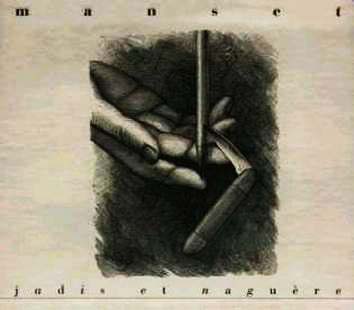

Gérard Manset persiste dans sa vision d’un monde en perdition. Cependant, son œuvre bouleverse. Elle nous rappelle à l’essentiel. Sous sa jaquette grise illustrée par Poyet (les dessins extraits de “La Science Amusante” forment des compositions d’objets à la recherche d’un impossible équilibre - voir en ces pages), Jadis Et Naguère trouve le chemin de nos cœurs. Si la voix de l’artiste était en retrait dans les deux derniers albums, elle est ici délicieusement audible et le secours du livret (par ailleurs remarquable dans sa sobriété) devient accessoire. De plus,l’auteur-compositeur-interprète, qui gère aussi les arrangements et les mixages, a su s’allier les talents de dignes musiciens, Henri Gréard aux claviers, Pierre Chérèze, Breslin et Lester aux guitares, Berthier à la direction des cordes, Causse et Drai aux percussions... Les chœurs ne sont pas en reste, assurés par les voix de Doumboya, Gordon et Mevil.

Du très grand Manset qui nous oblige à fouiller vers "Jadis Et Naguère" pour s’y défaire de nos triviales prétentions.

***********************************************************************************************************************

Gérard Manset peint le son sur ses chansons

par PIERRE-ANDRÉ ZURKINDEN pour "La Liberté" (14/11/98)

Depuis

maintenant une bonne trentaine d'années, Gérard Manset poursuit sa

route en solitaire, en absolu franc-tireur de la chanson française.

Sans jamais faire un seul faux pas, le compositeur de "La Mort d'Orion"

chemine sans cesse à la recherche de son paradis perdu, de son île qui

vogue dans les nuages du temps. En cette fin d'année, il offre à ses

fans "Jadis et Naguère", quatre ans après "La Vallée de la paix". Et

c'est un nouveau chef-d'œuvre. Ce qui touche chez Manset, c'est cette

poésie particulière façonnée de mots et de phrases simples. Des mots

parfois sans rapport les uns avec les autres mais qui finissent par se

retrouver dans un sens neuf. Un peu à la manière des collages

dadaïstes. A priori anodin, l'art poétique du chanteur se révèle au

bout du compte extrêmement charpenté, structuré jusqu'à toucher la

grâce d'un Mallarmé ou d'un Guillaume Apollinaire. par PIERRE-ANDRÉ ZURKINDEN pour "La Liberté" (14/11/98)

LA BONNE INTUITION

Si l'homme apparaît lunaire dans ses textes, sa musique, en revanche, se bronze aux soleils sulfureux de la quiétude. Une musique qui sert si bien "Oraison", fluide comme une rivière qui déroule calmement ses méandres de violons. Sur "Comme le buvard boit l'encre", la guitare cisaille de petites perles alors qu'un insistant piano souligne :"Que ce soit ton nom, ton front, ta salive, sécheront..."

Mine de rien, la musique de Manset s'affirme et s'affine au fil des disques. Et puis il y a le son Manset, jamais imité, jamais égalé. On le savait déjà, notre homme est un perfectionniste. Il ne laisse rien au hasard. Même lorsqu'il jouait au bricoleur en enregistrant "La Mort d'Orion", son intuition visait juste, c'est-à-dire directement à l'émotion, aux tripes. Et cela même si le montage musical menait parfois au morbide. "Orion" dérangeait en 1968, et déstabilise peut-être encore les auditeurs qui le découvrent aujourd'hui. On peut dire que Gérard Manset peint le son sur ses chansons. Les couleurs peaufinent son talent.

************************************************************************************************************************

Le temps d'un album Gérard Manset suspend son voyage en solitaire

Le mystérieux auteur-compositeur parisien publie « Jadis et Naguère », son premier disque en quatre ans. Retour sur un des destins les plus singuliers de la scène hexagonale

Par Jean-Philippe Bernard - 19 octobre 1998 (Le Temps)

« Au bord d’une rivière, était une clairière/En ce temps lointain, qu'on nomme naguère...» La voix s’élève au-dessus d'un canevas de cordes où pleure une guitare, et c'est comme si un pan de marbre surgissait soudainement du sol pour briser net l’élan de l'auditeur prêt à s'installer paisiblement au milieu d'un paysage sonore familier. « Jadis et Naguère » (merci Verlaine), son nouvel album ne court pas depuis trente secondes que, déjà, Gérard Manset, ton sombre, vibrant, intimidant vient de rappeler sa nature secrète.

Après quatre années de silence, on n’en saura pas plus que de coutume, et surtout l'on gardera les effusions voire le désir de fusion pour un autre. Depuis vingt ans, le rase- et passe murailles, né le 21 août 1945 à Saint-Cloud, enregistre plus ou moins régulièrement le même type de disques sans que cela ne porte ombrage à la fulgurance de son art.

Pudeur et émotion

Entouré de musiciens fidèles (le guitariste Mike Lester, l'arrangeur de cordes Roger Berthier et surtout l'indéracinable Didier Bâtard, un bassiste qui cogne son instrument comme si celui-ci l'empêchait de rejoindre le monde des vivants), Gérard Manset filtre les humeurs d'un monde en mutation avec lequel il ne se sent guère en affinité. Chez lui n'entrent que ceux qui savent se taire, s’abandonner au pouvoir de la poignée de chansons offertes. Ici, la pudeur suit pas à pas l'émotion, évitant ces débordements qui conduisent au laisser-aller et souillent carrières et discographie. Trente ans tout juste après « Animal on est mal », disque involontairement en phase avec un printemps chaud vendu à quelques dizaines d'exemplaires, l'homme glisse à l'orée d'une scène hexagonale qui répond à son souci de marginalisation avec un respect embarrassé et parfois dédaigneux. Loin de toute chapelle, Manset se contente d'exister par l'intermédiaire d'albums rares, inexplicables. Néanmoins, on l'a vu à l'aube des seventies imaginer « La Mort d'Orion », sorte d'opéra pop balayé par les vocalises d'Anne Vanderlove et Giani Esposito, puis s'avancer en jeune artiste presque conciliant devant des micros tendus avec enthousiasme par des journalistes culturels incontournables de l'époque, comme Denise Glaser, Michel Lancelot ou Jean-Bernard Hebey. Mais, en 1975, les 300 000 exemplaires vendus de « Il voyage en Solitaire », le single extrait de l'album « Y’a une Route » ont finalement raison de son courage à affronter le show-business.

Un monument secret de la chanson française

On l'aperçoit encore ânonner son tube en play-back chez Michel Drucker un dimanche après-midi, et puis le mythe prend le dessus, irrémédiablement. Refusant la scène et le carcan de chanteur à texte qu'on lui présente, Gérard Manset publie d'abord un disque explicite, « Rien à raconter », puis consacre l'essentiel de son temps à arpenter la planète en solitaire au cours de voyages qui, contrairement à des idées reçues, ne le mènent pas toujours entre Thaïlande, Laos et Cambodge.

Au rythme des échecs (2870 en 1978, Lumières en 1984, Prisonnier de l'inutile en 1986) et des demi-succès (Royaume de Siam en 1979, Matrice en 1989), il devient l'un des monuments les plus secrets de la chanson française, alors même qu'il s'investit tout autant dans la photographie, la peinture et l'écriture (le livre « Rêves (sic... !!!) de Siam », publié en 1987). Cet automne, quatre ans après « La Vallée de la paix », « Jadis et Naguère » vient discrètement rappeler aux fidèles que la montagne Manset ne craint pas l'érosion. Fuyant comme à son habitude les objectifs des photographes et les exercices promotionnels, le chanteur se contente - rituel immuable - d'une rencontre cryptée dans les pages de Libération avec Bayon, un ami de longue date à qui il confie parfois un cliché récent avant de disparaître à nouveau loin des vagues et des impératifs commerciaux.

Harmonie du verbe et du son

Album sans faille, « Jadis et Naguère » est le disque qu'était en droit d'espérer le clan des convertis. Certains, effrayés par tant d'ascétisme, parleront de noirceur là où la lumière est une nouvelle fois éblouissante. A l'exception d'une louable volonté affichée de ne pas laisser les guitares prendre trop d'embonpoint (Gérard Manset confesse souvent une passion torride pour le rocker FM américain Bob Seegers (re-sic... !!!); imaginons par exemple Éric Rohmer clamant soudain son admiration pour le cinéaste comique troupier Max Pécas, et l'on aura idée de la faute de goût), ce dernier opus navigue avec allégresse dans les eaux tranquilles d'une pop classique exhibant sans honte ses tempi moyens ou immobiles, ses dialogues guitares-claviers ciselés et ses douces ondées de cordes.

En sept titres souvent très étendus tout au long desquels le verbe sobre, net, impeccable se révèle en totale harmonie avec les sonorités ici débusquées, Manset, sorte de Brian Wilson refusant la médecine des larmes, ne fait rien d'autre que d'évoquer un Eden perdu, antinomie parfaite d'un monde agité où naissent désormais la plupart des disques. Et comme toujours, ce cri étouffé par le recueillement et la dignité n'a pas de prix pour ceux qui cherchent encore la paix.

************************************************************************************************************************